深川の芭蕉 「芭蕉俳文集」堀切実

編注 岩波文庫による

.jpg)

日本橋室町1丁目の佃煮屋の玄関にある日本橋での芭蕉記念碑。「発句也松尾桃青宿の春」の歌碑。尾張鳴海の庄屋下里知足の書いた俳人住所録による、とされる。

関口芭蕉庵の前の神田川。このすぐ下流の場所に江戸上水との分岐・水取り口があり、そこの浚渫(しゅんせつ)の仕事を請け負っていたようだ。

関口芭蕉庵にある「芭蕉堂」。ここに芭蕉が住んでいたというわけではないが、江戸時代から、安藤広重の絵にも描かれるほどの名所だったようだ。

「関口芭蕉庵」庭内にある芭蕉真筆を写した「古池やかわず飛びこむみずの音」の石碑。

手前が小名木川、向こうの川が隅田川、左が東京湾。合流点の右に芭蕉の小公園があり像がある。江戸時代にも小名木川があり交通路としても利用されていた。芭蕉の見た風景はどんなものだったのだろうか。今では想像だにできない。

江戸時代の地図。神田上水のすぐ側に関口芭蕉庵がある。神田川の対岸の早稲田は、青々とした田圃が続いていた。

江東区常盤1丁目。芭蕉稲荷にある「芭蕉庵跡」の碑。後ろの青い竹の塀が哀しい。

このあたりから芭蕉が愛玩していた石の蛙が見つかったため、ここを芭蕉庵跡としたのだという。

大津・義仲寺の芭蕉像。芭蕉は普段でも僧のような姿をしていたのだろうか。杉風(さんぷう)の作。芭蕉の近くにいた人なので、芭蕉の実物像に近いといわれている。

日本橋の芭蕉

1672年、芭蕉29歳、故郷の伊賀上野から江戸に出る。

芭蕉は、藤堂家の長男・良忠に仕えていたが、良忠が亡くなったため仕官の道をあきらめ、俳諧師として身を立てようと決意して、江戸に出た。

江戸での身元引受人である小沢太郎兵衛家で、「書き役」といった仕事をし、日本橋小田原町(現在の日本橋室町1丁目のあたり)で間借りしていた。小沢家は日本橋で名主をしており、芭蕉はそこで業務の記録をつけたり、文章の草案を作成する仕事をしていたようだ。(「芭蕉」田中善信 新典社新書)

芭蕉は34歳の時、江戸小石川の水道工事(「総払ひ」:浚渫(しゅんせつ)の仕事)の監督ないし請負の仕事に従事した。「桃青」という名で請け負っていた。深川の草庵に移るまでの4年間にわたっている。監督といっても肉体労働ではなく人夫の管理のような仕事だったのだろう。

なぜ水道工事の監督のような仕事をしたのか。俳人芭蕉とどうも結びつかない。なぜ芭蕉は、水道工事の請負のようなことをしていたのか。その理由がよくわからない。名主である小沢太郎兵衛家の仕事「書き役」の延長か、生活のための俳諧から離れようとしたのか、単に経済的に困窮したためなのか、実際どうだったのかはよくわかっていない。

この時期、芭蕉は名主小沢太郎兵衛の「書き役」とともに、俳諧の宗匠もしており、経済的には結構安定した生活を送っていたのではないかといわれている。だが、俳諧宗匠でやっていけていたら、上水浚渫の仕事は受けていなかっただろう。やはり、そうするなんらかの理由が、必要性があったのだろう。

文京区関口の神田川沿いに「関口芭蕉庵」がある。神田上水の仕事場に通うのには、日本橋の借家からより、このあたりに住んでいてそこから通ったと考えたほうが合理的だからだろう。深川芭蕉庵はそれなりの資料や根拠はあるが、関口芭蕉庵はその根拠に乏しい。

この頃、芭蕉は「寿貞(じゅてい)」という女性と同居して、家庭らしいものを持っていたかもしれない。寿貞とは、後で尼になったときの名前だが、その前の名前や寿貞がそも何者なのかはわかっていない。(「芭蕉」 新典社新書、「芭蕉二つの顔」講談社学術文庫、ともに田中善信著)

このあたりにお金が入用だった芭蕉の理由があったのかもしれない。

芭蕉37歳。住んでいた日本橋小田原町から、隅田川と小名木川の合流点で元番所といわれたあたりに引っ越した。門人でありパトロンでもある杉山杉風(さんぷう)の下屋敷とも、生簀(いけす)の番所ともいわれている。

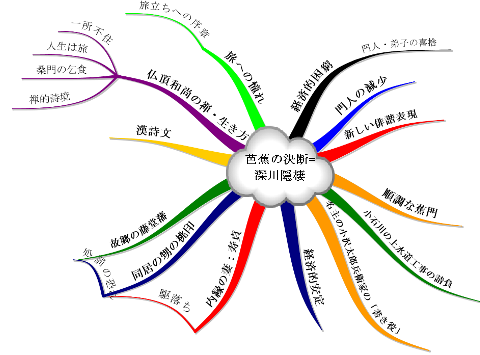

だが、芭蕉はなぜ、日本橋での安定した生活を捨て、隅田川の向こうの深川に越すことになったのか。その理由がよくわからない。神田川改修工事への従事も謎だが、深川隠遁はもっと謎である。

深川の草庵へ

芭蕉は、俳諧の宗匠として一門の確立を目指していて、其角や嵐雪などの優秀な門人も増え、これからという時に、芭蕉は当時新興住宅地でまだ草原の多かった川向こうの深川村に引っ越してしまう。芭蕉は、なぜなのか理由もはっきりしないまま、「書き役」、俳諧指導・添削料、点者による生活から、門人らの喜捨による「深川隠遁」といわれる生活に切り変えてしまう。

芭蕉は、俳諧点者(俳諧の優劣を判定して添削料をいただく人)や座敷乞食といわれるような生活(出張指導・添削指導・太鼓持ち的な対応)に嫌気がさしていた。そして、新しい俳諧、「風雅の誠」を攻め悟るために自分の生活スタイルを自らいう桑門・俳諧「乞食」、隠遁生活へと変えてしまった、ということが一般的な理解である。

発句也松尾桃青宿の春

芭蕉は、俳諧の宗匠として我が世の春を謳歌していたのではないか。

だが、この解釈は理屈としては理解できても、どうもいまひとつ腑に落ちない。

芭蕉は、日本橋では、小沢太郎兵衛家に仕えて給金をもらうとともに、俳諧の宗匠として立机し、門人・弟子も大勢でき、俳諧万句の興行を行って名を挙げ、順風満帆の勢いにあったのではないか。芭蕉も宗匠として名をあげ、一門を構えることを望んでしたはずだ。それがどうして、俳諧宗匠の地位も門人も収入も投げ出し、深川の草庵に隠棲し、桑門乞食の生活に入らなければならなかったのか。

芭蕉が生涯をかけて追い求めた「俳諧の誠」を疑うものではまったくないが、この時、「俳諧の誠」を極めるためにのみ、日本橋での生活を放棄したのだろうか。「この一筋」とはいえ、芭蕉は自らにそんな試練を課したのだろうか。

日本橋の芭蕉は、「なでつけ頭」・「散切り頭」だったらしい。「なでつけ頭」は、今でいうオールバックで、山伏・易者・儒学者に多かったという。虚無僧や医者、俳諧師も「なでつけ頭」が普通の髪型だったようだ。芭蕉の上の絵のような「俗にして髪なし」の坊主頭は、深川隠棲以降のようだ。芭蕉の僧形は、俳諧師の制服のようなものであったにしても、俗世間から離れたところで生きているという矜持のようなものかもしれない。「桑門乞食」の俳諧師芭蕉は、4つの身分制を離れ、生活のための俳諧をきっぱりと捨て、己の求める俳諧の誠の道に踏み出すことにした。

何がそうさせたのか。絵のようなツッパリ禿げ頭の僧形の芭蕉をみると、何かをあきらめたようにも、何かを悟ったようにも見える。芭蕉の新しい俳諧表現にかける静かな想いと意気込みのようなものが伝わってくる。

甥の桃印と内縁の妻寿貞

次のような説がある。

芭蕉は伊賀上野から江戸に出てきた後、甥の当時16歳だった桃印(とういん)を連れてきて同居している。この桃印と、内縁の妻である寿貞の不義密通・駆落ちが、深川隠棲の原因であったというのだ。また、藤堂藩は、藩民が他藩で仕事をする場合は5年に1度は帰郷して近況を報告する義務があり、それに反すると一族にも厳しい塁が及ぶという決まりがあり、芭蕉はそれに対応する必要があった。そのため、芭蕉は苦しんだあげく、桃印を死んだことにし、自らも誰も知らない深川の田舎に隠遁したのだと。(「芭蕉」 新典社新書、「芭蕉二つの顔」講談社学術文庫、ともに田中善信著)

江東区常盤1丁目、芭蕉の小公園があり、下の写真のような芭蕉像がある。

上の杉風の芭蕉像とよく似ている。 芭蕉稲荷からすぐの川べりにある。

芭蕉稲荷には、芭蕉ゆかりの石の蛙がおいてある。芭蕉自身、蛙の置物を愛玩していたとか。

芭蕉の葉。大津・義仲寺にて。

「胸中一物(いちもつ)なきを尊しとし、無能無智を至(いたれり)とす。無住無庵、又其次也。何(いずれ)か無依(むえ)の鉄肝(てつかん)、鷽鳰(かくきゅう)の翅(つばさ)にたえむ。・・・唯此(芭蕉葉)かげにあそびて、風雨に破れ安からむ事を愛すのみ。

」 (「移芭蕉詞」より)

黒羽、雲厳寺の本堂。芭蕉が尊敬していた仏頂和尚はこの裏山で厳しい修行をした。

寿貞とは、後で尼になったときの名前だが、寿貞はなぜ尼になったのか。芭蕉とは内縁の妻ということだが、実際、芭蕉とはどういう生活関係を持っていたのか。

甥の桃印と内縁の妻の駆落ち話しはずいぶん現実的で生々しくも大胆な話だが、このほうが人間的現実として納得できてしまう。芭蕉はこれにより、名声と富を手放してしまうことになるのだが、厳しい修行のような深川隠棲を生き抜くことで、後世の「俳聖」といわれるまでの「芭蕉」が誕生したのだともいえる。

寿貞は、桃印が労咳=結核で病死した後、なぜか深川の芭蕉庵で生活することになるが、1年後に寿貞もまた後を追うように結核で逝ってしまう。その時、芭蕉は次のような句を詠んでいる。

数ならぬ身となおもいそ玉祭り

寿貞は、我が身を「数ならぬ身」と思うような境遇だったのか。そんな寿貞に対して芭蕉は、「そんな風に思ってくれるな」と慈しんでいる。玉祭りは魂祭りで、盂蘭盆(うらぼん)の行事のこと。芭蕉と寿貞との間に何があったかわからないが、芭蕉の寿貞への並々でない切ない思いが伝わってくる。

寿貞についてはこちらのページで。

寿貞の不義密通・駆落ち説は、面白すぎるが、芭蕉の生き方に合わないように思う。芭蕉たるものがそのような外因的なことで自分の人生を変えるだろうか。

芭蕉は、神田上水の土木工事を請け負っていた。その時、公費を横領した嫌疑がかけられ、それがために日本橋の生活を引き払ったという話もある。何を根拠にした説かは不明。

また、芭蕉の親友に山口素堂がいる。かれは漢学に造詣が深く、芭蕉は漢詩や老荘思想を学んでいたのではないかといわれる。そこから、自然随順的な思想や、既成観念にとらわれない自由な生き方を志すようになった、という説もある。自分が納得できる俳諧表現を生み出すため、日本橋での生活を自ら絶ったというのである。これらの説については、筆者は判断できるだけの知識や学識はないが、近代的な個人の自我による、自由な生き方といった概念が果たして芭蕉にあったのかどうか。

だが、この頃の芭蕉にはいろいろなことがあり、そういった世俗的関係性の生き方に嫌気がさして、日本橋での生活関係を断切って深川へ遁世したのは事実。絶望の淵からの遁世、そして新境地での俳諧の再生に、自分の生き方をかけようとしたのではないか。

深川の芭蕉 [地図]

深川に引っ越した翌年の春、門人の李下(りか)から芭蕉の株を贈られ、それを草庵の庭に植えた。芭蕉の葉はよく育ち、そこから芭蕉庵の名がついた。よほど気に入ったのか後に自分の俳名としている。

芭蕉はなぜか、葉はよく生い茂るのだが、風雨にはすぐ破れてしまう芭蕉葉を愛した。芭蕉は傷つきやすい芭蕉葉に、自分を重ねるようなナイーブさをもっていたのだろうか。

現在の芭蕉稲荷大明神のある場所が芭蕉庵の跡といわれている。江東区常磐1丁目にある。芭蕉は、石の蛙を愛好していたとか。芭蕉庵跡の石碑の周りに石の蛙がおかれていた。近くに芭蕉記念館があり、像や句碑はあるが、芭蕉の時代をしのばせる風景は残念ながらない。

深川に隠棲してからの芭蕉は、貞門・談林風と続いてきた俳諧に対して、杜甫や白楽天などの漢詩の影響を受けて、独自の俳境を生み出そうと苦闘していた。新しい俳諧への志のみが芭蕉を生きさせていた。

「ある時は倦(うん)で放擲(ほうてき)せん事を思ひ、ある時は進んで人に勝たむ事を誇り、是非胸中にたたこふうて是が為に身安からず。暫(しばら)く身を立てむ事を願へども、これが為にさへられ、暫く学んで愚を暁(さとら)ん事を思へども、是が為に破られ、つひに無能無芸にして只(ただ)此の一筋に繋(つなが)る。」

(「笈の小文」より)

仏頂和尚は上の写真の鹿島根本寺の住職だった。

深川の 臨川寺(上下)

仏頂和尚との出会い

このころ芭蕉は、深川臨川寺の仏頂和尚から禅を学んだのではないかといわれている。仏頂和尚は鹿島の根本寺の住職だが訴訟のため江戸にどどまっており、臨川寺に住んでいた。お寺といっても当時は庵のようなものだったらしい。臨川寺は清澄公園の正門の近くにあるが表通りに面している。現在の姿は左下の写真にあるようにやや風情に欠ける。

仏頂和尚は足掛け9年に及ぶ鹿島神宮との裁判を闘っていた。芭蕉庵と臨川庵は小名木川を挟んですぐ近くにあり、芭蕉は禅を教えてもらいながら、俳句を教えていたようだ。

芭蕉がどんなことから仏頂和尚と出会ったか不明だが、その後の芭蕉の生き方や作句の方法に大きな影響を与えたのではといわれる。

仏頂和尚は、鹿島の根本寺が徳川家康から鹿島神社の100石の所領をいただいたが、それが鹿島神宮に戻されていることを訴え出ていた。仏頂和尚はその裁判を勝ち抜いたあとは潔く住職を辞して隠居し、行脚の生活をしていたようだ。勝訴しても根本寺に留まることをせず、職を辞して、禅僧として行脚の生活をおくった。芭蕉は仏頂和尚の粘り強い交渉態度や引き際の潔よさに深い感銘を受けた。芭蕉は後に深川の庵も売り払い、「一所不住」「無住無庵」の生活に徹することになる。このような生き方は、深川時代の仏頂和尚との交流から得られた生き方なのだろう。

芭蕉は「おくのほそ道」で、 仏頂和尚の次の歌を紹介している。

「縦横の五尺にたらぬ草の庵むすぶもくやし雨なかりせば」

厳しい修行の身には草の庵さえ必要ないのだという思想は、深川隠棲の芭蕉の心を揺さぶった。

芭蕉の旅装束は、芭蕉の言葉では次のようなものだった。

「腰間に寸鉄をおびず、襟(えり)に一嚢(いちのう)を懸けて、手に十八の珠を携ふ。僧に似て塵(ちり)あり。俗に似て髪なし。我僧にあらずといへども、浮屠(ふと)の属にたぐへて神前に入る事をゆるされず。

」 (「野ざらし紀行」)

刀は差していない。数珠を持ち僧の格好はしているが俗世間の塵(ちり)にまみれている。 世俗に生きてはいるが髪はない。僧形にして僧にあらず、士農工商の身分からは自由だが、格好だけはなぜか僧。だが、このようなスタイルの芭蕉は「野ざらし紀行」以降のこと。「僧にもあらず俗にもあらず」(鹿島紀行)、「僧に似て塵(ちり)あり。俗に似て髪なし」(野ざらし紀行)と自らいう。芭蕉は聖と俗のあわいを逍遥しているのか。

深川隠棲の芭蕉は、甥の桃印に去られ、寿貞には逃げられ、蕉門は解体し、「書き役」の仕事も失ってしまった。不義密通、郷里伊賀上野との関係、社会的名声の喪失、蕉門の壊滅、経済的困窮。現代でもありがちな破滅のパターンを地でいっている。芭蕉はこの苦境をどう生き抜けるのか。

芭蕉は 貧困と孤独のうちに苦悩し呻吟する。

|

高山伝右衛門宛ての手紙(部分) |

この時期の句作5か条

延宝九年 (天和元年)、1681年、芭蕉38歳、高山伝右衛門宛ての手紙で、この時期の芭蕉の句作姿勢を表明している。

第一条は、付け合いにおいて前句に引きづられて「はまる」ことは、古風=貞門・中興=談林である。

第二条は、俗語を風流に使うこと。

第三条は、作為的な句作はよくない。

第四条は、有名な古人の表現を安易に使うことは、古風でよくない。

第五条は、字あまりでも句のひびきがよければかまわない。

筆者にはこの5か条を十分に説明する見識はないが、以降の芭蕉の句作の姿勢をしめしているように思う。芭蕉の求める表現は「新しみ」であり、言い古された古人の表現ではない。そのためには、恣意的な作為に走らないほうがよい、口調がよければ字あまりの表現でもかまわない、俗語も風流に使えば、新しい表現になる。

だが、この5か条だけではまだ芭蕉ではない。芭蕉を芭蕉たらしめる何かが加わらなければならない。だが、何かとは何か。

|

「しばの戸に」句文 |

「しばの戸に」

芭蕉が伊賀から江戸に出てきてから9年がたっていた。隅田川と小名木川の合流点に近い深川の草庵は「泊船堂」と名づけられていた。江戸市中から深川に詫び住まいした様子を次ぎのように書いている。

日本橋の生活にも飽きて、居を深川に移した。「長安の都は昔から、名声と利欲に狂奔している街、お金のない者には住みにくく生きていくのも難しい」と白楽天がいったがもっともなことである。だが、そう感じてしまうのは私が貧乏なためであろうか。

木枯らしの風が烈しく吹きすさび、落ち葉を庭の片隅に掻き寄せている。その落ち葉を集めて焚き火をし、茶を煮て侘しい草庵ですすっている。

芭蕉は窮乏生活と己の才能のなさを嘆いているのではない。むしろ笑い飛ばしているようにみえる。俳諧の道を究めようとする志と、生活の貧しさ。芭蕉もこの回避困難な現実的な問題の前で迷ったのだろうか。結果からみると、芭蕉は、捨て身の、ほとんど超人的ともいえる才能を発揮してこの苦境を脱出する。

義仲寺の芭蕉の葉。同類だがバナナはならない。

|

「芭蕉野分して」の詞書 芭蕉野分して盥(たらひ)に雨をきく夜哉 |

左の写真は大津の義仲寺の芭蕉の葉。芭蕉科の植物で、バナナのような小さな実がなるがバナナはならないようだ。

「其世の雨をばせをの葉にききて、独寝(ひとりね)の草の戸」。芭蕉の葉に雨が当たるとどんな音がするのだろうか。

杜甫や蘇東坡の詩境をしのびつつ、芭蕉の葉に雨音を聴きながら独り寝する。「野分の風が激しく庭の芭蕉葉を吹き荒らしている夜、草庵の内に独り座して盥(たらい)に落ちる雨の音に耳を傾けていると、杜甫や蘇東坡(そとば)の侘びの生活への想いが偲ばれることだ。」

芭蕉の生活のリアリティでもあり、見出した侘び趣味の表現でもあるようだ。野分が芭蕉はを揺らし、漏れ落ちる雨を盥に受けてその音を侘びながら楽しんでいる。

左の写真は、「みの虫の音をききにこよ草の庵」と芭蕉が詠んだ土芳の「蓑虫庵(みのむしあん)」。伊賀市上野西日南町1820にある。この建物はややリッバだが芭蕉庵のイメージに近いような気がする。

芭蕉庵は南向きで、わらぶきの屋根に六畳一間、台所の板の間、土間の柱に大きなひょうたんがかけられ、その下にかまどが二つ、北の窓にならぶくりぬきの棚には木彫の釈迦像がおかれている。門人からおくられた釈迦像を芭蕉は相当気に入っていたようだ。庵の前には軒端をこすほどの高さに茂った芭蕉が四方に葉を広げていた。芭蕉庵はそんなイメージのようだ。

|

「乞食(こつじき)の翁(おきな)」句文 「寒夜の辞」 |

「乞食の翁」「寒夜の辞」

芭蕉庵は、隅田川と小名木川の合流点の近くにあり隅田川をよく眺めていたのだろう。写真は芭蕉記念館の裏の川べりから新大橋の方角をみたもの。

杜甫の詩を芭蕉庵の風景に重ねて、その侘びの情を推しはかることはできても、侘びの本当の楽しみを知るまでにはいたってはいない。杜甫のように多病をかこい、粗末なあばら屋の芭蕉の葉の蔭に隠棲して、門人たちの施しで生活する俳諧師としての暮らしを「乞食(こつじき)の翁(おきな)」として卑下している。

2つの句の解釈は次のとおり。

「年も暮れに暮れ、いよいよ大晦日も近づいて、あちこちから餅つきの音が響いてくるが、草庵独居の自分は餅をつくこともなく、侘しく寝ているのだよ。」

「寒夜、独り草庵に孤愁を詫びていると、江上に櫓が波を打つパサッという音が聞こえ、腹の底まで凍てつくような想いがして、不覚にも涙を流してしまった。」

芭蕉は何に涙したのだろうか。波打つ櫓声か、薄きふすまか。 澄みゆく月と空しき樽か。芭蕉は生活の困窮を嘆いているのではない。自らに課した俳諧の誠一筋の苦行にもがいているのだ。

伊賀上野の「蓑虫庵」。芭蕉庵のイメージに近いようだ。 「桑門の乞食」がこのような立派な建屋に住むことはないにしても、なにものにも執着しない生き方・物に固執しない生き方・捨てる生き方は、魅力的だ。捨てても捨てても最後に残ったもの、この道一筋・俳諧の誠の道。俳諧がなければ、芭蕉は芭蕉ではなくなってしまう。芭蕉にとって、禅的生活態度はまた俳諧的生活態度であったのだろう。

桑門の乞食・乞食の翁

芭蕉は、門人からの米や野菜や味噌や酒などの現物の施しは受けたが、金銭のかたちでの報酬は受け取らなかった。乞食僧の生き方をよしとした。

近くに住んでいた禅宗の仏頂和尚と親しく付き合っていたが、参禅の教えの影響もあったのだろう、何ものにもにもとらわれない、執着しない生き方をよしとした。「無住無庵」「桑門乞食」、喜捨による生活をよしとした。

仏頂和尚は鹿島根本寺の住職だが後に、芭蕉が「おくのほそ道」でたずねた那須黒羽の雲厳寺の裏山で厳しい修行をしていた。「おくのほそ道」で芭蕉は自分のことを「桑門の乞食」のごときものと呼んでいる。このような生き方は仏頂和尚の禅的な生き方の影響が大きいのかもしれない。

それにしても、 「桑門の乞食」はどこからきたのだろうか。禅の影響があるにしても乞食とは極端すぎるのではないか。出家的な生き方をしようとする芭蕉。門人たちからの喜捨により生きようとした芭蕉の心は何をみていたのだろうか。

|

閑居の箴(しん)※

|

月の夜、雪の朝、友がたずね来るのはしかたのないことだ。独り黙って酒を飲み、心に問い、心にかたる。戸を開けて雪をながめ、また酒を飲む。筆をそめ、また捨てる。

ひとり酒を飲んで寂しさをまぎらし、眠ろうとしたが、いよいよ心が浮きたち眠ることなど出来なくなってしまった、そんな雪の夜だった。

吉田兼好「徒然草」、鴨長明「方丈記」をふまえ、芭蕉は雪夜独居の感に興じている。

「月雪とのさばりけらしとしの昏(くれ)」という句もある。

※箴(しん)とは、「鍼(はり)で病を治すように過ちを風刺して戒める文体の名」のこと。

月を眺めて詫び、わが身の孤独を詫び、才能の乏しきを侘び、問う人があれば侘びているよとこたえんとすれど問う人もいない。

月を見て詫びる月侘斎、大いに詫びて住むがよい、粗末な奈良茶飯を食らって歌う歌も、空の月のように澄みわたれ。我が心も澄みわたれ。

「芭蕉翁絵詞伝」より。侘笠を作っている芭蕉の図。

|

「笠はり・1」(「世にふるも」句文) 「めでたき人の」の詞書 |

深川の仙台堀川橋のたもとにある「採茶庵」(さいとあん)跡に座る旅姿の芭蕉。表情は厳しく険しい。

「採茶庵」は、芭蕉の門人杉風(さんぷう)の別宅だったらしい。芭蕉は、芭蕉庵を売り払って、この「採茶庵」に住んでいた。「奥の細道」の旅へはここから、出発して隅田川をさかのぼった。

「採茶庵」は、はりぼてで後ろはつっかえ棒で支えられている。土地がないのか予算がないのか。

「世にふるも」

宗祇の句「世にふるもさらにしぐれの宿りかな」の1語を変えたもの。

こうして世に生きながらえるのは、「時雨の宿り」みたいなものだ。蘇東坡(そとば)・杜甫・西行の旅笠姿に自分を重ね、笠を張るときの心境をつづり、旅の詩人宗祇の「時雨」に深い共感をよせている。深川遁世から「旅」への想いがにじんでいる。

芭蕉は、点取り俳諧(俳諧の座に呼ばれ、酒肴のもてなしをうけ、お金をもらって生活の糧とする、一種の座敷乞食)を廃業して、門人たちの喜捨により生活していこうとしていた。

こうて食らい、もらって食らい、かろうじて飢えもせず、年の暮を迎えた。どうやら自分も年を越すことができるのだから、人並みの仕合わせ者の数に入ることになるのだろう。芭蕉は、自嘲しながらも決然として「乞食の翁」を生きる。

芭蕉記念館の離れの庭にある芭蕉像。芭蕉の実像に近いといわれる許六の絵にそっくり。ややふっくらとしている。

|

笠はり 2 よにふるも更に宗祇のやどり哉 桃青書 |

しかし、生活のために芸を売ることを嫌いながら、どうして弟子や門人からの喜捨やほどこしを受けることができるのか。小金なき者には住みにくい時代であることは、承知している。だからといって、小金や生活のための仕事はしたくない。そんな生き方は芭蕉のものではない。

あさがほに我はめしくふ男哉

私の好きな芭蕉の句のひとつ。深川の芭蕉の句には、ストレートな感情表現が多い。 芭蕉は「こふてくらひ、もろうてくらひ」ながらも、己の俳諧芸術の一筋の道を歩いていく。

この深川の芭蕉庵時代の芭蕉の生き方が、なぜか気になる。はっきりいって、「おくのほそ道」以降の洗練された芭蕉の句より、この時期の生身の芭蕉の句や文が気になって仕方がない。「風雅の誠」、俳諧の道を求める厳しさと「乞食」生活の苦しさの中で、出口の見えない迷宮のうちに孤高をならいながらも鬱屈し、自嘲する芭蕉が、いとおしくてならない。

このあと芭蕉は「野ざらし紀行」の旅に出る。芭蕉41歳、深川隠遁から一所不住の旅に出て、新しい句境を開き、芭蕉俳諧の道を切り開いていくことになる。

「世にふるも更に宗祇(そうぎ)のやどり哉」の句は39歳の時の作といわれるが、45歳の時にも「笈の小文」「更科紀行」の旅から帰ってきて左のような「笠はり」を作っている。

宗祇の「世にふるも更に時雨の宿り哉」に感動した芭蕉が「時雨の」を「宗祇の」に変えて詠ったもの。芭蕉自らが竹をさき、竹を曲げ、紙を張り、渋を使って色を出し、笠作りの翁となって笠を作っている。西行が旅に出るときにつけていた侘笠か坡翁雲天(はおううんてん)の笠か。そんな笠を作り、その笠をかぶって自分も古人のように旅に出て旅に生きたいものだ。芭蕉の心は旅へと収斂していく。

笠の裏に古人をしのんで書き付けた。

よにふるも更に宗祇のやどり哉

風雅の伝統につながりつつ、人生は旅である、時雨のなかの宿りであり、その「侘び笠」であるとして、自ら笠作りに興じている。

生きることは辛い、辛い肩にさらに冷たい時雨が降りそそぐ、この時雨はいつ止むのだろうか。

この芭蕉の思いは、不肖私のものでもある。旅の空、橋の下や軒先での雨宿り、いつかの旅の日の既視感がある。そんな旅の風景の中で、「生きることに何の意味があるのか」「これからどうやって生きていくのか」「私は何をやっているのか」「求めてきたものは何だったのか」、そんなことをつらつら想いながら、私もまた旅の空の下、道路や電車のガード下で、たたずんでみたいと思うのだ。

ここから芭蕉の「野ざらし紀行」の旅が始まる。