「野ざらし紀行」 1 1684年 芭蕉41歳

|

|

1684年、芭蕉41歳、「野ざらし紀行」の旅に出る。芭蕉にとっては伊賀上野から江戸に出てきて以来の旅で、門人千里(ちり)を伴っての旅だった。「おくのほそ道」への旅立ちの5年前、深川隠棲の芭蕉が突然、何を思ったか旅に出たのだった。道祖神かそぞろ神か、何かが芭蕉を旅にいざなったようだ。この旅は芭蕉にとって何だったのだろうか。

「野ざらし」のイメージは、野にさらされた骸骨。野垂れ死にしても本望という気概をもった旅。だが、俳諧の宗匠(そうしょう)を捨て、門人も捨て、軌道に乗りかかった仕事も安定してきた暮らしも捨てて深川隠棲したのが4年前の1680年、その芭蕉がなぜ「野ざらし」の旅なのか。

芭蕉は、東海道を下って伊勢神宮に参り、故郷、伊賀上野で前年に亡くなった母の墓参をし、さらに大和・吉野で秋を楽しんだ。そこから山城・近江・大垣を経て、桑名から船で熱田に渡っている。

千里の旅に出るというのに、旅の食料や路賃はほとんど持っていない。夜更け月の下、なにものにもとらわれない安らかな心で旅に出た。尊敬する西行・宗祇など古人も多く旅に死せるあり。だが、古人の跡を追うのではなく、その求めたるところを求める旅である。

深川の草庵を勇んで出たが、野ざらしの心に、やはり秋風は冷たい。

「野ざらしを心に風のしむ身かな」

晴れた日の富士。本栖湖より。

野ざらしを決意しても、さすがに秋の風は身にしみて寂しい。 だが、この決意の中から芭蕉は秀作といわれる多くの句を生み出していく。事実、深川隠棲の閉塞に落ち込んでいく出口のないような句を脱して、野ざらしの旅心が芭蕉の句に新境地を開いていったように思う。

芭蕉37歳のとき、深川芭蕉庵で次のような漢文調の句を読んでいる。

雪の朝ひとり干鮭を噛み得たり

芭蕉野分して盥(たらい)に雨を聞夜哉

櫓(ろ)の声波をうって腸(はらわた)氷る夜やなみだ

このような思いっきり落ち込んでいく、わびさび趣味の芭蕉もきらいではない。だが、深川隠棲は、芭蕉のなかの何かを変えたようだ。捨て身ともいえる桑門乞食(そうもんこつじき)の旅への思いが飽和していく。

曇りの日の富士。三国峠より。

大井川 の蓬莱橋より

「関越ゆる日は、雨降て、山皆雲にかくれたり。

霧しぐれ富士をみぬ日ぞ面白き」

芭蕉はくっきりと浮か煙たなびく富士山をみたかった。だがあいにく曇り空で見えるはずの位置に富士は見えない。そこで芭蕉は思った。あるべき場所にあるべき富士がないのも面白いものだ。これも芭蕉の俳諧、風流か。何か期すところがある芭蕉には、富士が見えなくてもそれはそれでかまわない、それも詩興というもの。

野ざらしを心に風のしむ身かな」、「野ざらし」という言葉が効いている。この言葉の否定的なイメージをバネに、新しい詩興を胸に秘めて、心にしむ風を楽しんでいるようでもある。

2006年6月4日、私も芭蕉の旅の跡を追いかけて富士川、大井川を旅する。今日の天気は、箱根の山で東と西の気候を分けているといった具合。埃まみれで東海道をひた走る。富士川、大井川の間に安倍川がある。どれも似たような河川で、南アルプスを源として太平洋に流れ落ちている。

芭蕉は三冊子・しろそうしの中で、「旅、東海道の一筋もしらぬ人、風雅に覚束(おぼつか)なし」といっている。東海道のひとつも歩いたこともない人に風雅の道、俳諧は語れないといっている。時代が違うとはいえ、まず自分の足で歩くこと、身体を張り、身銭を切る、俳諧の基本である。心すべきことなり。

そうすれば、自分の足で歩き、乗り物に乗り、自然の風物に触れ、人に出会い別れ、食事をし、今夜の宿を探し、人情にほだされ、人の世の生きにくさに涙し、うまくいかなければ草枕の野宿も避けられない。芭蕉は旅の中で「俳諧の誠」を求め続けた。

芭蕉先生も馬や舟にはよく乗っている。だからというわけでもないが、私の場合、現代の交通手段のお世話になっても、芭蕉先生は許してくれるかしらん。

富士川の渡しの常夜灯

富士川

|

富士川のほとりを行くに、三つばかりなる捨子の哀げに泣くあり。此の川の早瀬にかけて、浮世の波をしのぐにたへず、露ばかりの命まつ間と捨て置きけん、小萩がもとの秋の風、こよひや散るらん、あすや萎(しお)れんと、袂(たもと)より喰物投げて通るに、

猿を聞く人捨子(すてご)に秋の風いかに いかにぞや、汝父に悪(にく)まれたるか、母に疎(うと)まれたるか。父は汝を悪むにあらじ、母は汝を疎むにあらじ。たゞこれ天にして、汝が性(さが)の拙(つた)なきを泣け。 |

このような情景はどこかでみたような。そう、「おくのほそ道」の「市振」での2人の遊女の話し。

大井川の蓬莱橋

捨て子が不憫で食べ物を与えはしたが、「汝が性(さが)の拙(つた)なきを泣け」と突き放す。「市振」では、「不便の事には侍れども、我々は所々にてとゞまる方多し、只人の行くに任せて行くべし、神明の加護必ず恙(つゝが)なかるべし」と云ひ捨てて分かれて出るのだが、

「哀れさ暫(しば)らくやまざりけらし

一家に遊女もねたり萩と月」

弱い立場にいる人への情け、「惻隠(そくいん)の情」というらしい。捨て子が事実かどうかはともかくとして、紀行・俳文のなかでこのようなシリアスなテーマを扱おうとする芭蕉の心意気がうれしい。芭蕉はこの句を弟子や友人に見せて感想をきいているが、思いに反して彼らの意見は厳しかったようだ。中国の古典に拠っていて、パターンがありきたりということのようだ。たしかに「猿を聞く人・・・」の句はあまりいただけない。

大井川の蓬莱橋。菊川側より。

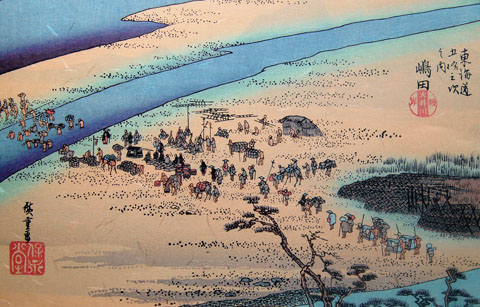

安藤広重の「東海道五十三次」の大井川・嶋田

安藤広重の「東海道五十三次」の大井川・金谷

大井川 [地図]

蓬莱橋(左の写真)は、長さ897メートルで世界一長い木造歩道橋としてギネスに認定されているらしい。島田駅の南東に位置した、大井川に掛かる木製の賃取橋。通行料は歩行者往復100円。

こんな一直線の木橋はありそうで、そうあるものではない。何のための橋ともしれないが、この執念がすごい。こんな橋を往復するのも風流というもの、渡ってみた。

島田宿は、大井川の東岸に位置するため川越しの旅人で賑わった。越すに越されぬ大井川と唄われるが、通常時は川幅が広いため深みも少なく、宿駅制度が制定される以前は、各人が浅瀬を選んで歩いて渡っていたという。しかし、流れは速く、川底は丸砂利ですべりやすく、川の瀬も分からない旅人には命がけだった。また、大雨の後などは水深も背丈ほどにもなり、川留は年間50日程度あった。連続では、最長28日間という記録があり旅人を困らせたという。

写真は、金谷から島田方面をみた蓬莱橋のたもと。昔の人の向こう岸への思いがこの橋を作らせたのか。

安藤広重の「東海道五十三次」には、川越えの風景が多い。「小田原宿・酒匂川」「府中宿・安倍川」「嶋田宿・大井川駿岸」「金谷宿・大井川遠岸」「見付宿・天竜川図」など。その多くは参勤交代だろうか、大名の行列の図である。広重には、大きな川の絵といえば大名行列の川越というイメージが強かったのだろう。

左の絵は、大井川の嶋田と金谷の渡し。面白いので載せた。拡大すると興味深い細部がわかるが、版権の関係で小さいままにした。このような空中からの描写は実際にはありえないが、当時の旅の様子がしのばれる。

芭蕉はどうやって川を渡ったのだろうか。馬にまたがってか、ジャブジャブ足で歩いてか。当時の男の旅人は、渡れそうな浅瀬を探して自分で歩いて渡るのが普通だったようだが。

「道のべの木槿(むくげ)は馬にくはれけり」の句碑

場所は異なるが、ムクゲの花

「馬上吟

道のべの木槿(むくげ)は馬にくはれけり」

旅の途中、馬に乗った芭蕉はふと道端のムクゲに目がいって、見入ってしまった。そんな芭蕉をよそにふっとした拍子に馬はムグゲの花をむしゃむしゃと食べてしまった。ムクゲの花あわれ。景情一味の写実ということか。

金谷駅のすぐ裏手の長光寺に芭蕉の句碑がある。上の句である。草書で書かれていてなかなか読みづらい。句碑の後ろに解説板があり、「意識・心情の深さから、平凡な事柄に深遠な悟りにも似た禅機的心象を感じる句である」とある。

ムクゲが馬に食われて「禅機的心象」を感じるかどうかはわからないが、一瞬の驚きともののあわれの心象を、芭蕉は客観しし、そして楽しみ味わっている。足で歩く旅の時代の、やはり芭蕉でなければできない芸当か。

旧東海道・金谷坂の石畳

「馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり」の句碑

金谷の駅を出て、山の方に向かうと旧東海道・金谷坂の石畳がある。芭蕉もかってこの石畳の坂道を馬に揺られながら越えたのだろうか。

敷石は山石で、丸石である。雨の日などは滑って歩きにくい。坂の途中に「すべらず神社」があり、受験生には人気があるそうだ。

坂を登りきると、あたり一面茶畑が続いている。牧之原台地の大茶園という。芭蕉の時代でも同じような茶畑があったのだろうか。

牧之原台地は、1867年の大政奉還後、旧幕臣のご苦労により開拓され茶畑が開かれたとのだという。

旧東海道を再現した石畳の道を登り切ったところに芭蕉の歌碑があった。石碑は立派だか字が読みづらい。横の解説板がなければほとんどなんと書いてあるのか解らない。この辺りで採れる菊川石というのだろうか、ひび割れやすい石のようだ。

馬に寝て残夢月遠し茶のけぶり

「馬上落ちんとして残夢残月茶の煙」、これが最初の案だったようだ。中国の故事からとった表現のようだが、馬上でのうたた寝なのか、眠たい早朝なのか「馬上落ちんとして残夢残月」の方が、風狂の味があって面白いと思うのだが。

碑のあるあたり一面は茶畑になっているが、「茶の煙」とは何のことだろう。朝、お茶を飲むために湯を沸かしている煙だろうか。馬から落ちんとして、見上げれば彼方のおぼろ月。「茶の煙」と詠んだのはこの土地への挨拶だろうか。

[地図]

「小夜の中山」(佐夜の中山)

小夜(さよ)の中山 [地図]

なにしおう「小夜の中山」(佐夜の中山)を芭蕉は馬で越えた。

武田信玄の出城といわれている諏訪原城跡を過ぎ、けっこうきついが気持ちの良い上り下りの山道が続いていく。馬上で気持ちよさそうにうとうとしている芭蕉のイメージが実感としてわかる。「馬に寝て」の詞書として次のような一文がある。

小夜(さよ)の中山峠、小泉屋近くの「夜泣き石」。

久延寺の「夜泣石」

「子育て飴」などを売る茶店扇屋

|

はつかあまりの月かすかにみえて、やまの根ぎはいとくらく、こまの蹄(ひづめ)もたどたどしければ、落ちぬべき事あまたたびなりけるに、彼(かの)「数里いまだ鶏鳴ならず」と云けむ杜牧(とぼく)が早行の残夢、さよの中山にてたちまち驚く。 ばせを 馬に寝て残夢月とをしちやのけぶり |

小夜(さよ)の中山峠は、箱根峠・鈴鹿峠とともに東海道の三大難所と云われていた。掛川市小夜鹿字小夜鹿。

安藤広重の東海道53次の「日坂」の絵にもある「夜泣き石」伝説の地でもある。(山賊に襲われて殺害された妊婦の霊が石に移り、子供の行く末を案じて夜になると泣くという石)

国道1号線沿いの小泉屋の右横の石段を上がるとすぐのところに「夜泣石」がある。こちらの石が、明治14年、東京の勧業博覧会に出展された後、帰途現在の位置に移されたのだという。上の写真と左上の写真。現在はバイパスがあるのでそちらを使うと行き過ぎてしまう。

左の写真は、久延寺の「夜泣石」。後ろに弘法大師と思われる像があるが、角度により石の上に乗っているように見える。

菊川の宿を過ぎ、かなりきつい上り坂をつくつか越えるとやがて、「小夜の中山」と云われている部落に着く。由緒ありげな茶店のようなものがあり水飴を買う。「子育て飴」などを売る茶店扇屋。芭蕉や西行の話になり、句を残していくように言われたが、恐れ多いのでやめた。

水飴をなめながら小夜の中山公園を散歩した。扇屋のすぐ前に下の写真のような小さな公園がある。西行の「命なりけり」の印象的な碑がある。刻んである文字が素直に読めるのがうれしい。

「東の方へ相識りたりける人の許へまかりけるに、小夜の中山見しことの昔になりける思ひ出でられて

年たけてまたこゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山 」

「年たけてまたこゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山 」の記念碑

記念碑と扇屋

茶店扇屋のすぐ前にある。この歌は西行が、消失した東大寺再建のため奥州藤原氏に砂金勧進の旅に出たさいの歌ということになっているが、「東の方へ相識りたりける人の許へまかりけるに」と知人に会いに行く旅だといっている。知人とは藤原秀衡のことのようだ。西行69歳の時の旅で、昔の小夜中山を越したときのことを思い出して、詠んだ歌だという。「命なりけり」の表現が重い。命が軽かった時代に69歳という長寿の年齢になった西行には、奥州行きはほとんど命を捨てる覚悟だったと思われるが、生きてあることの感動が素直な表現となっている。西行の面目躍如。ここが「命」の小夜中山か、それだけで感動のようなものが沸いてきてわくわくそわそわしてくる。

右手にある小山を上っていく。公園は、あたりの景色ともマッチしてやや荒れているが気持ちが良い。道路脇のほかにも、小山の頂上付近に西行の歌の碑がある。「命なりけり」「命なりけり」と念仏のように唱えて歩くが句がでない。

そこで駄句。

我が思い風に吹かれて小夜中山

命なり西行芭蕉の追かけ旅

「風になびく富士の煙の空に消えて行くへも知らぬ我が思ひかな」西行の歌碑

公園の頂上付近の歌碑。

「風になびく富士の煙の空に消えて行くへも知らぬ我が思ひかな

東の方へ修行し侍りけるに富士の山を見て」(西行)

残念ながらここから富士山をのぞむことはできなかった。風の強い日だったが、ここで富士を見ながら涼むことができれば最高だろう。それにしても「行くへも知らぬ我が思ひ」とは、時代は変われど悩み迷う人の思いは変わらないようだ。

なんとなく感傷的な気分になり、芭蕉が大好きだった西行の歌2つ。

世の中を思へばなべて散る花のわが身をさてもいづちかもせむ

願はくば花の下にて春死なんそのきさらぎの望月のころ

西行は、「きさらぎの望月のころ」に死にたいといって、その2年後の1190年2月16日になくなった。望んでいた2月15日とは1日違いだった。偶然なのか意図した結果なのか。これで西行は歌聖の名を不動のものにしたようだ。

『旅寝する 小夜の中山さよ中に 鹿ぞ鳴くなる 妻や恋しき』歌碑

西行の歌碑と向かい合ってもう1つの碑があった。橘為仲が掛川市の小夜の中山で詠んだ和歌

『旅寝する 小夜の中山さよ中に 鹿ぞ鳴くなる 妻や恋しき』

「妻や恋しき」は「嬬恋(つまごい)」の語源だともいわれている。

「命なりわずかの笠の下涼み」の句碑

小夜の中山公園を後にして、日坂方面に向かって旧東海道を1.5Kmほど進んでいくと、芭蕉の「涼み松」があったとかいわれる場所がある。

そこに芭蕉の句碑がある。

命なりわずかの笠の下涼み

「のざらし紀行」の中にはないが、小夜の中山で詠んだといわれる句である。

「命なり」は西行の「年たけてまたこゆべしと思いきや命なりけり小夜の中山 」によるものとされる。

松の木が2本植えられている。まだ小さくて下涼みできる状態ではないが、かって大きな松の木があったという。芭蕉がその松の下で涼んだのだとか。おにぎりをほおばりながら、句を読み返す。「命なりわずかの笠の下涼み」。芭蕉の笠は自分で「笠はり」したものだろうか。日差しは強いが渡る風が快い。

安藤広重「東海道五十三次」の「日坂(にちさか)」

道の真ん中に「夜泣き石」が 転がっている。

この絵は安藤広重「東海道五十三次」の「日坂(にちさか)」。日坂の宿から小夜の中山に入っていく入り口近くにある。絵を埋め込んだ石碑がある。同じ坂と思われるが、広重の絵の坂はだいぶデフォルメされている。

絵の中央には「夜泣き石」が道をふさいで置かれている。上の写真の右の木の下にかっては「夜泣き石」があったそうだ。

日坂から小夜の中山に入るとすぐ曲がりくねった急坂がある。バイクで下ったが対向車があるとヤバかった。昔のままの道がそのまま残っている。この道は、車やバイクは避けたほうが賢明。