|

|

|

|

|

|

ベルサイユ、パリ |

|

|

ベルサイユ宮殿Chateau de Versailles (Map)1624年、ルイ13世が狩猟を楽しむために建て、その後ルイ14世が絶対王政のシンボルとして大増築した。800年の歴史を持つルーブル宮から王宮が移され、続いて、ルイ15世、16世の居城となった。フランス王室絶頂期の豪華絢爛な建築である。 どこを見渡しても金ぴかで、確かにすごいのだが、この金ぴか趣味はいかがなものか、なんかあまり好きになれない。いかにも市民革命が起きそう。 |

華麗だが金ぴか趣味はいかがなものか。  「ナポレオン1世の戴冠式」の絵の一部 ナポレオン・ボナパルトは、フランス革命後の混乱を収拾し、軍事独裁政権を確立した。軍隊を組織し、フランス革命への干渉を図る欧州諸国とのナポレオン戦争を戦い、幾多の勝利と婚姻政策によって、イギリス、ロシア帝国、オスマン帝国を除いたヨーロッパ大陸の大半を勢力下に置いた。 |

画家ダヴィッドによる大作『ナポレオン1世の戴冠式』の大きな絵

|

王妃の村里ルアモーは、王妃が農村生活を楽しむためにために造園した小集落。ギリス式庭園風に理想的な村を模して居住用ではない装飾用の建築物が建てられている庭園。 |

王妃の村里ルアモーHameau de la Reine (Map) |

|

|

|

|

|

|

ルーブルに入るには事前予約が必要。入館料も当然必要。 |

ルーブル美術館Musee du Louvre (Map)パリのセーヌ川右岸にあるこの建物は、元は12世紀建造の城塞だった。歴代王の宮殿として使われ、1793年に美術館となった。 |

オナルド・ダ・ヴィンチの作品「モナ・リザ」 さすがに黒山の人だかり。ようやく近づいて右の1枚を撮った。モナリザはたくさん見て来たので、本物を見ても特に感動はない。近づいてゆっくり観賞などできたものではない。モナリザは芸術作品ではあるのだが、立派な観光資源というのがふさわしい。 「ルーブル」では作品は国、地域別に展示されており、17世紀フランドル絵画、16世紀オランダ絵画、15〜16世紀ドイツ絵画、17世紀フランス絵画など。1日あってもみ切れない。見たい絵がどこにあるのかも分からない。案内図を見てもやはりわからない。とにかく右往左往するばかり。 ルーブルの三大美女といえば、 ミロのヴィーナス、サモトラケのニケ、そしてモナリザをいうらしい。 |

レオナルド・ダ・ヴィン「モナ・リザ」1503年 77x53cm 油彩 板 ようやく正面から撮影することができた。記念の1枚。 |

ウジェーヌ・ドラクロワ 「民衆を導く自由の女神」1830年 260x325cm 油彩 カンヴァス これはフランス共和国を象徴する女性像マリアンヌの姿。 フランス革命時のサン・キュロットが被っていたフリジア帽を被り、自由の象徴となっている。1830年に起きた、フランスの七月革命をモチーフに描かれた作品。戦禍の凄まじさとともに、そこに息づく人々の生命力、そして自由を象徴する女神の輝かしさをも強く伝えている。 本作は、サロンで大人気を博したにもかかわらず、既存価値を破壊する風刺とみなされ、25年間一般公開されていなかった。現在、フランス国民にもっとも広く愛されている作品の1つ。(「世界の美術館」より) |

ラファエロ 『美しき女庭師』1507年、油彩・122×80cm ラファエロの絵はとにかく美しい。他にも『大公の聖母』、 『燭台のマドンナ』など。ここにはないがラファエロの最高傑作はなんといっても『システィーナの聖母』か『小椅子の聖母』でしょう。 |

ジャック=ルイ・ダヴィッド「皇帝ナポレオン一世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠式」 1805〜07年 油彩 6.21m×9.79m |

制作に3年かかった超大作。皇帝の戴冠式なのだから、ローマ教皇からナポレオンに冠が授けられるはず。ところが戴冠しているのはローマ教皇ではなくナポレオン。そして冠を受けようとしているのは妻のジョゼフィーヌ。人々はどういう関係なのか、何を表現しようとしているのか、いろいろ話題の多い絵。 ナポレオンが自らの威光を示そうとしたこの作品は、1819年に王室コレクションに加わった。1889年にルーブル美術館に移された。ヴェルサイユ宮殿にはダヴィッド自身による複製が飾られている。細部がことなるようだ。説明を受けたが忘れた。 |

『サモトラケのニケ』(「ニケのビーナス」) 翼のはえた勝利の女神ニケが、空から船のへさきへと降り立った様子を表現した彫像。1863年に(エーゲ海の)サモトラケ島(現在のサモトラキ島)で発見された。頭部と両腕は失われている。 |

『ミロのヴィーナス』(やや右から) 紀元前2世紀ごろ古代ギリシアで制作された大理石彫刻の女性像。ギリシア神話における女神アプロディーテーの像と考えられているらしい。発見地ミロス島。 ビーナスの頭の天辺からおへそまでとおへそから足元までの比率が1:1.618 の黄金比、これが「美しい比率」なのだそうだ。 |

(左から) 確かにどこから見ても美しい。 |

(正面から) これが美の基準か。 |

アングル「スフィンクスの謎を解くオイディプス」 1808年 1.89×1.44m 有名な「1つの声で、4本足、2本足、3本足になるものとは何?」という謎々を解き、「人間である、赤ん坊の時は4本足、大人になると2本足、老人になると3本目の支えである杖を得る」と答えた。するとスフィンクスは屈辱のあまり岩に身を投げて自死した、という。 |

オーギュスト・ルノワール 『読書』1890年頃  オーギュスト・ルノアール「ムーラン・ド・ラ・ギャレット」1876年131x175cm 油彩 キャンバス |

フェルメール《レースを編む女》1669年 |

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ 『乞食の少年』 1645〜1650年ごろ 134 cm × 300 cm 油彩 17世紀のスペインの子供たちの貧困に影響を受け、貧困にある子供の絵画はフランドルでは非常にもてはやされていたが、それは居酒屋の場面を含む下層階級の人々の風俗画の長い伝統によるもの。(Wikipediaより) |

ドミニク・アングル 「ルッジェーロに救われたアンジェリカ(ペルセウスとアンドロメダ)」1819年 |

エドガー・ドガ「舞台リハーサル」1874年 |

2019年4月15日夜(現地時間)に大規模火災が発生し尖塔などを焼失した。 |

ノートルダム寺院Cathedrale Notre-Dame de Paris (Map)パリのノートルダム大聖堂はローマ・カトリック教会の大聖堂。ゴシック建築の代表格として世界的に著名で、世界遺産「パリのセーヌ河岸」の構成資産。 |

コンコルド広場、古代エジプトのルクソールから寄贈されたオベリスク。 高さ約23メートル、重さ約230トンの赤色花崗岩で作られた石柱。 |

|

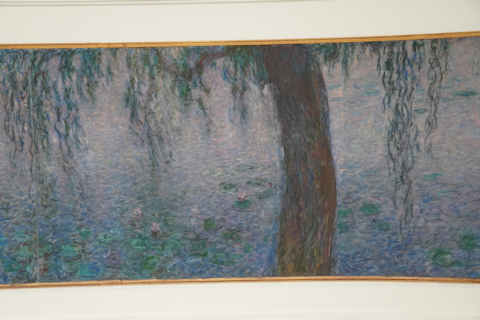

モネの《睡蓮》のための特別展示室。 計8点、高さ2メートル、幅約100メートルにもなる《睡蓮》が、2つの楕円形の展示室に360度パノラマで展示されている。    モネの家には3つのアトリエがあった。モネは3番目の大きなアトリエの中で、睡蓮の連作を仕上げた。ある時は池の周りにイーゼルを立て、12枚のキャンバスを入れ替えて描き続けることもあったようだ。 自然を写すのではなく、描くことで自然を超えた別世界を表現しようとしたようだ。モネが表現しようとした小宇宙とは何か。睡蓮の世界の時間と空間をイメージするのには、その世界にしたる時間と空間が必要なのだろう。 |

オランジェリー美術館Musee de l'Orangerie (Map)オルセー美術館の近くに、チュイルリー公園内にオランジュリー美術館がある。モネの睡蓮シリーズの他、ルノワール、セザンヌ、ゴーギャン、シスレー、ピカソ、マチスなど。代表的な作品としては、モディリアーニ《ポール・ギョームの肖像》、ルノワール《ピアノに寄る娘たち》他。

|

|

水面に映る光と色の小宇宙。水面に映る空と雲、辺りの木々や草花、水面に浮かぶ睡蓮の葉と花。この幻想的な小宇宙がモネを魅了したようだ。

|

|

建物は旧オルセー駅で、鉄道駅舎として建てられたもの。 |

オルセー美術館Musee d'Orsay (Map)建物は旧オルセー駅で、鉄道駅舎として建てられたもの。ヨーロッパ最大級の美術館。1848年から1914年までのフランス美術が中心。中でも有名なのは印象派とポスト印象派の世界最大のコレクションで、クロード・モネ、エドガー・ドガ、ポール・セザンヌ、ポール・ゴーギャン、ファン・ゴッホなどの傑作を見ることができる。 |

ギュスターヴ・クールベ『画家のアトリエ:我が芸術的(また倫理的)生活の七年に及ぶ一時期を定義する写実的寓意画』 1855年 361 cm × 598 cm  ルノアール「都会のダンス」と「田舎のダンス」 ルノワールは1890年49歳のとき、「田舎のダンス」の女性アリーヌ・シャリゴとに結婚した。 |

1855年のパリ万国博覧会の審査員団は、クールベの作品11点を博覧会出品に合格としたが、『画家のアトリエ』はその中に入っていなかった。自己宣伝と抗議の意を込めて、クールベは、ブリュイヤスの支援を得て、自作を展示する施設(写実主義パビリオン、Pavillon

du realisme)を公式展示場の近くに設け、その後様々な形で繰り返されることとなった落選展の先駆けとなった。本作を賞賛したものはほとんどおらず、わずかに画家ウジェーヌ・ドラクロワらごく少数が本作を支持したのみであった。

|

|

|

|

モネ「ルーアン大聖堂:正面から見た扉口(茶色のハーモニー)」 油彩 1892年 107 × 74 cm  エドゥアール・マネ『草上の昼食』1862年?1863年 油彩、カンヴァス 208 cm × 265.5 cm |

モネ「睡蓮 緑のハーモニー」1899年 93×89cm  モネ「青い睡蓮 Blue Water Lilies」 1916年 - 1919年 200cm×200cm |

ポール・セザンヌ「リンゴとオレンジのある静物画」 1899年 静物がなんとなく歪んで描かれていて、評価が難しい。 |

セザンヌ「サントビクトワール山」1890年頃 セザンヌの故郷の近くにあるサントビクトワール山。セザンヌは何枚もこの山を描いている。この絵は写実的だが、後には抽象度が高くなっていく。 |

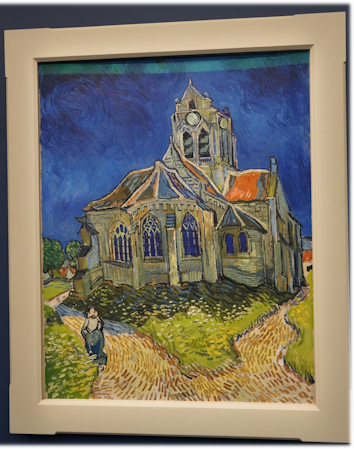

フィンセント・ファン・ゴッホ「オーヴェルの教会 」1890年94x74cm  ゴッホ「昼寝」1890年91×73cm |

パリのルーブル、オランジュリー、オルセーの3大美術館は、予約の関係で1日で回ったが、各美術館とも1日見ていても見たりない。ゆっくり観賞したいなら、それぞれ1日はタップリとったほうがよい。また、美術館内部の展示の構成や込み具合も調べて、空いている曜日、時間帯などをしらべておいたほうがよい。 |

昼間のエッフェルトーTour Eiffel |

夜のエッフェルトー (Map) |

|

|

|

凱旋門 |

フランスは建物もアートだ。 |

| photo by miura 20125.07 | |