�@

�����j���[

�u�L�����A����Ƃ͉����v�m�[�g

2013.11�@�O�Y@int

1.�Ȃ��L�����A����Ȃ̂�

2.�L�����A����̒�`

3.�E�ƊρE�ΘJ�ς��͂����ފw�K�v���O�����u�S�̈�W�\�́v

4.�u�S�̈�W�\�́v����u��b�I�E�ėp�I�\�́v��

5.�u��b�I�E�ėp�I�\�́v�ւ̓]��

1.�Ȃ��L�����A����Ȃ̂�

�@�Ȃ��w�Ԃ̂��͂Ȃ������̂��ɂȂ���A�Ȃ������̂��͂Ȃ�������̂��̖₢�ɍs�������B�w�K�̉ߒ��������܂Ŋg�����Ă��܂��Ƃ܂Ƃ܂�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�������g�[�^���ɍl���A�����������͂Ȃ����̂��B�Ƃ肠���������ł͋���Ƃ����g�̒��ōl���Ă݂邱�Ƃɂ���B�u�L�����A����v��u���C�t�v�����j���O�v�Ƃ������A�v���[�`���@������B�ߔN���s��́u�L�����A����v�Ƃ����ۑ�ɂ��Ē��l���Ă݂��B���̎�̎����Ƃ��Ă͕��ȏȂł̌����������I�Ői��ł���悤�Ɏv���B���E���E���Z�̊w�K�i�K�ɂ����āA��������u�L�����A����v�����Ă����܂��傤�A�Ƃ����̂���|�����A�u�w�сE�����E������v�Ƃ����ۑ�ɐ^���ʂ�����g��ł���Ǝv���B�����ł͕��ȏȊW�̎����𒆐S�ɂ܂Ƃ߂Ă݂�B

�@ �u�L�����A����v�Ƃ������������I�ɓo�ꂵ�Ă��̕K�v��������ꂽ�͕̂���11�N12���A��������R�c��\�u������������ƍ�������Ƃ̐ڑ��̉��P�ɂ��āv�ɂ����Ă������B���R�c��́u�L�����A��������w�Z�i�K���甭�B�i�K�ɉ����Ď��{����K�v������v�Ƃ��A����Ɂu�L�����A����̎��{�ɓ������Ă͉ƒ�E�n��ƘA�g���A�̌��I�Ȋw�K���d������ƂƂ��ɁA�e�w�Z���ƂɖړI��ݒ肵�A����ے��Ɉʒu�t���Čv��I�ɍs���K�v������v�ƒ��Ă���B

�u���w�Z�E���w�Z�E�����w�Z �L�����A���琄�i�̎��

�|�������k��l��l�̋ΘJ�ρA�E�Ɗς���Ă邽�߂Ɂ|�v���@�����P�W�N�P�P���@�����Ȋw��

�i�P�j�u������́v�̗��O���������鎋�_����

�@����20�N�P���̒�������R�c��\�ł́A�u������́v�Ƃ����ڕW���W�҂ŋ��L���邽�ߏd�����鎋�_�Ƃ��āA���̂悤�ȓ��e���w�E����Ă���B

�@�E�����̐E�Ƃ�������ʂ��āA�Љ�̂��߂Ɏ����I�ɐ����邽�߂ɕK�v�Ƃ����͂��u������́v�ł���A�i�H����ɂ����Ďq�ǂ������̊�]�𐬏A�����邾���ł͂Ȃ��B

�@�E�ω��̌������Љ�Ŏ����I�ɐ����邽�߂ɂ́A�v�l�́E���f�́E�\���͓����͂����݁A�m����Z�\�����p�ł���\�͂���Ă�K�v������B

�@�E�����Ɏ��M���������A������l�ԊW�ɕs��������Ă���q�ǂ������́A�L���ȃR�~���j�P�[�V�����\�͂⊴���E��E�m�I�����̊�Ղł��錾��\�͂Ȃǂ����߂�K�v������B

�@�����R�_�́A���ׂăL�����A����̖ړI�Ƃ��[���W������A�L�����A����𐄐i���邱�Ƃɂ���āA��荂�߂�����̂ł���B

�i�Q�j������uPISA�^�w�́v�̎��_����

�@OECD��2000�i����12�j�N������{���Ă���PISA�iProgramme for International Student Assessment�j�́A�Љ�ɐϋɓI�ɎQ�����邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ��p�I�Ȓm���E�Z�\�ɏœ_�āA�����������̐����Œ��ʂ���ۑ�ɑ��Ăǂ̒��x�����ł��Ă��邩���u�lj�́v�u���w�I���e���V�[�v�u�Ȋw�I���e���V�[�v�̂R����𒆐S�ɑ��肵�悤�Ƃ�����̂ł���B

�@PISA�ɂ����邻�ꂼ��̐ݖ�̓��e�́A�e����̊w�K�̈Ӌ`������̏����ƊW�Â��ė����������ŋɂ߂Ď����I�ł���A������ʂ��đ��肳���\�́i������uPISA�^�w�́v�j�̓L�����A����ň琬���悤�Ƃ��Ă���\�͂Ɗ֘A���[���B

�@PISA�^�w�͂Ƃ��āA�ߋ��ɒ������ꂽ�\�͎͂��̂R���ڂł���B

���lj��

�@����̖ڕW��B�����A����̒m���Ɖ\���B�����A���ʓI�ɎЉ�ɎQ�����邽�߂ɁA�����ꂽ�e�L�X�g�𗝉����A���p���A�n�l����\�́B

�����w�I���e���V�[

�@���w�����E�ʼnʂ��������������A�������A���y�я����̌l�̐����A�E�Ɛ����A�F�l��Ƒ���e���Ƃ̎Љ���A���ݓI�ŊS���������v���[���s���Ƃ��Ă̐����ɂ����Ċm���Ȑ��w�I�����ɂ��ƂÂ����f���s���A���w�Ɍg���\�́B

���Ȋw�I���e���V�[

�@�^���F�����A�V�����m�����l�����A�Ȋw�I�Ȏ��ۂ�������A�Ȋw���֘A���鏔���ɂ��ď؋��Ɋ�Â������_���o�����߂̉Ȋw�I�m���Ƃ��̊��p�A�y�щȊw�̓����I�ȏ����ʂ�l�Ԃ̒m���ƒT���̈�`�ԂƂ��ė������邱�ƁA�y�щȊw�ƋZ�p�i�e�N�m���W�[�j����X�̕����I�A�m�I�A�����I���������Ɍ`����Ă��邩��F�����邱�ƁA���тɎv���[����s���Ƃ��āA�Ȋw�I�ȍl���������A�Ȋw���֘A���鏔���ɁA����i��Ŋւ�邱�ƁB

�i�������琭�����Ė�wPISA2006�N�����@�]���̘g�g�݁x���傤���� ����19�N�j

�i�R�j�L�����A����̕K�v���̔w�i

.�@���q����Љ�̓���

�A�ƎҐl���̌����E����Ґl���̌����B

���q����͂ǂ̂悤�ȉe����^����̂��B

�@�@�E�����肪���Ȃ��Ȃ�A�o�ς̐������キ�Ȃ�A�������Ȃ��Ȃ�\��������B

�@�@�E����҂ɑ���Љ�ۏ�̔�p�i��ÁA�����A���Ȃǁj�������A���̍���������������\��������B

�@�@�E�N�����������邱�Ƃɂ���āA���̍�������������\��������B

�@�@�E�Љ�ۏ�̔�p�������邱�ƂŁA�Ⴂ����̐l�B�����S������z���傫���Ȃ��āA�Ⴂ����̐l�B����ςɂȂ�B

�@�@�E�Ƒ��̋@�\���キ�Ȃ��Ă����\��������B

�@�@������҂��x����@�\�A����҂��q�ǂ��ɗl�X�Ȃ��Ƃ�`����@�\���キ�Ȃ�\��������B

�@�@�E�n��Љ�̋@�\���キ�Ȃ��Ă����\��������B

�@�@�����ɁA�n��ɎႢ�l�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ́A�n��Љ�̑������̂���Ȃ��Ȃ�\��������B

.�A�Y�ƁE�o�ς̍\���I�ω��A

�@20���I�㔼�ɂ������n���K�͂̏��Z�p�v�V�ɋN������Љ�o�ρE�Y�ƓI���̍��ۉ��A�O���[�o���[�[�V�����������B ��X�̓��퐶���ɂ��傫�ȉe�����y�ڂ��B

�@�������ƂɕҐ�����Ă������{�ƘJ���Ə��i�́A�������z���A�W�F���_�[��Ƒ��̘g�g�݂��A�����Ɛ����E�o�ς̗̈搫�⎞��Ԃ̐���z������B

�@����͓����ɁA�f��E���y�E�t�@�b�V�����E�H�����E�X�|�[�c�E�Q�[���ȂǁA�O���[�o�������ƌĂׂ�悤�Ȑ��E���ʂ̏�����̐Z����A�`���I�ȋ����̂̕���A�ߑ�ȍ~�̉Ƒ����x��j���̐��ʕ��Ƃ̉�̂Ƃ������A�����E�Љ�̑傫�ȕω��ł�����B

�@�ߑ�Ƃ́A�n����̐l�X���A�Ƃǂ̂܂蓯���l�ԂƂ��Ĉ������Ƃł͂Ȃ������̂��B�������O���[�o�����́A���̊i�����g�債�A�Œ艻����c�݂ł��������B�V���ȕn�x�̊i���̕��f���������n�߂Ă���B

.�B�ٗp�̑��l���E��������

�@�ߔN�C���{�Љ�̗l�X�ȗ̈�ɂ����č\���I�ȕω����i�s���Ă���B���ɎY�Ƃ�o�ς̕���ɂ����Ă͂��̕ϗe�̓x�������������傫���C�ٗp�`�Ԃ̑��l���E�������ɂ��������Ă���B�w�Z����E�Ƃւ̈ڍs�ɖ���������҂������C�Љ���Ƃ��Ȃ��Ă���ł���B

�@�q�ǂ������Ɏ��_���ڂ��C����̏�����W�]���w�K�ɐϋɓI�Ɏ��g�����Ƃ���ӎ������ۓI�ɂ݂ĒႭ�C�������Ƃւ̕s����������܂ܐE�ƂɏA���C�K���ɓ���������Ă��������B

�@�܂��C�g�̓I�ɂ͐��n�X�������܂��Ă���ɂ������炸���_�I�E�Љ�I�������x���X�������邱�Ƃ�C�ΘJ�ρE�E�Ɗς̖��n���ȂǁC���B��̉ۑ���w�E����Ă���B

�@���K�ٗp�̌����ƔK�ٗp�̑���(30%����)���i�ޒ��A�A�E�E�i�w���킸�A�q�ǂ������̐i�H���߂�����͑傫���ω����Ă���B�܂��A�������芪�������傫���ω����Ă��Ă���A�����Љ�Ƌ���̓��������҂��߂���l�X�ȉۑ肪�����яオ���Ă���B

�@�V�K�w���҂̃t���[�^�[�u�����L����C�����w�Z���Ǝ҂ł́C�i�w���A�E�����Ă��Ȃ����Ƃ����炩�Ȏ҂̐�߂銄������X���ɒB���C�܂��C�V�K�w���҂̏A�E��R�N�ȓ��̗��E���C�J���Ȃ̒����ɂ��C�V�K�����҂Ŗ�47���C�V�K�呲�҂Ŗ�32���ɒB���Ă���B

�@����A��҂̋ΘJ�ρA�E�Ɗς̖����n��A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ă̊�b�I�E��{�I�Ȏ����E�\�͂̕s�\�����Ȃǂɂ��Ă��e���ʂ���w�E����Ă���B

�@�@�E�g�̓I�ɂ͑��n�X���A���_�I�E�Љ�I���ʂ̔��B�͒x�ꂪ��

�@�@�E�S�l�I���B���o�����X�ǂ����i����ɂ���

�@�@�E�l�ԊW�����܂��z�����Ƃ��ł��Ȃ�

�@�@�E�����ňӎv����ł��Ȃ�

�@�@�E���ȍm�芴�����ĂȂ�

�@�@�E�����Ɋ�]�����ĂȂ�

�@���̂悤�Ȓ��ŁA�q�ǂ������������I�Ɏ����̖�������� �炢�Đ����Ă������߂ɂ� �u������́v��g�ɕt���A

�@�@�E�Љ�̌������ω��ɗ�����邱�ƂȂ��A

�@�@�E���ꂼ�ꂪ���ʂ���ł��낤�l�X�ȉۑ�ɏ_��ɂ������܂����Ή����A

�@�@�E�Љ�l�A�E�Ɛl�Ƃ��Ď������Ă������Ƃ��ł���悤�ɂ���

�@���̂悤�ȋ���̐��i���������߂��Ă���B�ω������ꂸ�A�ω��ɑΉ����Ă����͂Ƒԓx����Ă邱�Ƃ��s���ł���B

�i�S�j�L�����A����̉ۑ�

���w�Z����Љ�ւ̈ڍs���߂���ۑ�

�@�@ �A�E�E�A�Ƃ��߂�����̌���

�@�@�E�V�K�w���҂ɑ��鋁�l�̕ϓ�

�@�@�E���E��]�Ƌ��l��]�Ƃ̕s�K���̊g��

�@�@�E�ٗp�V�X�e���̕ω�

�@�A ��Ҏ��g�̎��������߂���ۑ�

�@�@�E�ΘJ�ρA�E�Ɗς̖��n���Ɗm���̒x��

�@�@�E�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ă̊�b�I�����E�\�͂������n

�@�@�E�Љ�̈���Ƃ��Ă̈ӎ��̊��E�����B�X��

���q�ǂ������̐����E�ӎ��̕ϗe

�@�@ �q�ǂ������̐����E���B��̉ۑ�

�@�@�E�g�̓I�ȑ��n�X���ɔ䂵�āA���_�I�E�Љ�I�������x���X��

�@�@�E�������Ƃ���邱�Ƃւ̊S�A�ӗ~�̒ቺ

�@�@�E�Љ�I�������x���X��

�@�@�E�����̌��E�Љ�̌��̋@��̑r��

�@�A ���w���Љ�ɂ����郂���g���A���X���E�i�H�̖�����X��

�@�@�E�E�Ƃɂ��čl���邱�Ƃ�A�E�Ƃ̑I���E�����摗��ɂ��郂���g���A���X���̍��܂�

�@�@�E�����I�Ȑi�H�ӎ���ړI�ӎ����Ȃ܂܁A�i�w�E�A�E����҂̑���

�@��

���w�Z����ɋ��߂��Ă���ۑ�@�u������́v�̈琬

�|�m���Ȋw�́A�L���Ȑl�Ԑ��A���N�E�̗́|

�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ď��������Љ�̌`���҂̈琬�̊ϓ_����

�@�@�E�w�Z�̊w�K�ƎЉ�Ƃ��֘A�t��������

�@�@�E���U�ɂ킽���Ċw�ё�����ӗ~

�@�@�E�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ă̊�b�I�Ȏ����E�\��

�@�@�E���R�̌��A�Љ�̌����̏[��

�@�@�E���B�ɉ������w���̌p����

�@�@�E�ƒ�E�n��ƘA�g��������

�@��

���L�����A����̐��i

�@�@�E�]�܂����ΘJ�ρA�E�Ɗς̈琬

�@�@�E��l��l�̔��B�ɉ������w��

�@�@�E����������ʂ����g�D�I�E�n���I�Ȏ�g

�@�@�E�E��̌���C���^�[���V�b�v���̏[��

.�i�T�j�L�����A����Ɏ��g�ވӋ`

�����ɁA�L�����A����́A��l��l�̃L�����A�̔��B��l�Ƃ��Ă̎����𑣂����_����A�w�Z������\�����Ă������߂̗��O�ƕ��������������̂ł���B�e�w�Z���A���̎��_�ɗ����ċ���݂̍���L�����������Ƃɂ��A���E���ɋ���̗��O�Ɛi�ނׂ����������L�����Ƌ��ɁA����ے��̉��P�����i�����B

�� ���ɁA�L�����A����́A�����A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ď������Ă������߂ɔ��B������ׂ��\�͂�ԓx������Ƃ����O��ɂ����āA�e�w�Z�i�K�Ŏ��g�ނׂ����B�ۑ�𖾂炩�ɂ��A���X�̋��犈����ʂ��ĒB�������邱�Ƃ�ڎw�����̂ł���B���̂悤�Ȏ��_�ɗ����ċ��犈����W�J���邱�Ƃɂ��A�w�Z���炪�ڎw���S�l�I�����E���B�𑣂����Ƃ��ł���B

�� ��O�ɁA�L�����A��������H���A�w�Z�����ƎЉ����E�Ɛ��������сA�֘A�t���A�����̖��Ɗw�Ƃ����т��邱�Ƃɂ��A���k�E�w�����̊w�K�ӗ~�����N���邱�Ƃ̑�����m�F�ł���B���̂悤�Ȏ�g��i�߂邱�Ƃ�ʂ��āA�w�Z���炪������l�X�ȉۑ�ւ̑Ώ��Ɋ��H���J�����Ƃɂ��Ȃ�����̂ƍl������B

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23�N�P��31���j�j

�@

�@ ���ȏȂ́u�L�����A����v���A�u��l��l�̎Љ�I�E�E�ƓI�����Ɍ����A�K�v�Ȋ�ՂƂȂ�\�͂�ԓx����Ă邱�Ƃ�ʂ��āA�L�����A���B�𑣂������v�Ƃ��Ă���B

�@�u�L�����A���B�v�Ƃ́A �u���B�Ƃ͐��U�ɂ킽��ω��̉ߒ��ł���A�l�����ɓK������\�͂��l�����Ă����ߒ��ł���B���̒��ŁA�L�����A���B�Ƃ́A���Ȃ̒m�I�A�g�̓I�A��I�A�Љ�I�ȓ�������l��l�̐������Ƃ��ē������Ă����ߒ��ł���B�v

�u�Љ�̒��Ŏ����̖������ʂ����Ȃ���A�����炵�����������������Ă����ߒ����u�L�����A���B�v�Ƃ����B�v�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23

�N�P��31 ���j�j

�@�L�����A����Ƃ́u�L�����A���B�𑣂�����v�ł���A�ƌ����Ă��g�[�g���W�[�̂悤�ł悭�킩��Ȃ��B�u�L�����A���B�v�Ƃ����T�O�̗������O��ɂȂ邪�A����Љ�̎�҂����̐����E���B�̓����I�ŕ�I�ȊT�O�ɂȂ��Ă��āA�Ȃ��Ȃ������[���B

�@�ȑO�́A�L�����A����Ƃ́A�@�u�L�����A�T�O�v�Ɋ�Â��āA�u�������k��l��l�̃L�����A���B���x�����A���ꂼ��ɂӂ��킵���L�����A���`�����Ă������߂ɕK�v�Ȉӗ~�E�ԓx��\�͂���Ă鋳���v�̂��ƂƂ��A�[�I�ɂ́A�u�������k��l��l�̋ΘJ�ρA�E�Ɗς���Ă鋳��v�Ƃ��Ă����B

�i�L�����A����̐��i�Ɋւ��鑍���I�����������͎҉�c���i����16�N�P��28���j�j

�@����ɂ����̂ڂ�ƁA�L�����A����ɂ��āA����11�N12���̒�������R�c��\�u������������ƍ�������Ƃ̐ڑ��̉��P�ɂ��āv�ł́A�u�]�܂����E�ƊρE�ΘJ�ϋy�ѐE�ƂɊւ���m����Z�\��g�ɕt��������ƂƂ��ɁA���Ȃ̌��𗝉����A��̓I�ɐi�H��I������\�́E�ԓx����Ă鋳��v�Ƃ��Ă����B

�@�L�����A����́A�u�]�܂����E�ƊρE�ΘJ�ϋy�ѐE�ƂɊւ���m����Z�\�v�̈琬�Ƃ����ϓ_����A�u�L�����A���B�𑣂��v�A�Љ�̒��ł̌l�́u�������݂������v�Ƃ�����蕝�L���\�͂̈琬�Ƃ����ϓ_�ɕϑJ���Ă��邱�Ƃ��킩��B�L�����A���B��L�����A����́A���L���T�O�����ɂ��̕����ۓI�ɂȂ��Ă���B�L�����A�ɂ��āA����Ɏ��̂悤�ɐ������Ă���B

�@�L�����A�Ƃ́A �u�l�́A���҂�Љ�Ƃ̂������̒��ŁA�E�Ɛl�A�ƒ�l�A�n��Љ�̈�����A�l�X�Ȗ�����S���Ȃ��琶���Ă���B�����̖����́A���U�Ƃ������ԓI�ȗ���̒��ŕω����ςݏd�Ȃ�A�Ȃ����Ă������̂ł���B�܂��A���̂悤�Ȗ����̒��ɂ́A��������W�c��g�D����^����ꂽ���̂���퐶���̒��œ��Ɉӎ������K���I�ɍs���Ă�����̂����邪�A�l�͂������܂߂��l�X�Ȗ����̊W�≿�l�����画�f���A��̑I����n�����d�˂Ȃ�����g��ł���B

�@�l�́A���̂悤�Ȏ����̖������ʂ����Ċ������邱�ƁA�܂�u�������Ɓv��ʂ��āA�l��Љ�ɂ�����邱�ƂɂȂ�A���̂��������̈Ⴂ���u�����炵���������v�ƂȂ��Ă������̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�l���A���U�̒��ŗl�X�Ȗ������ʂ����ߒ��ŁA�u����̖����̉��l�v��u�����Ɩ����Ƃ̊W�v�����������Ă����A�Ȃ��ςݏd�˂��A�u�L�����A�v�̈Ӗ�����Ƃ����ł���B���̃L�����A�́A����N��ɒB����Ǝ��R�Ɋl���������̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ��E��҂̔��B�̒i�K�┭�B�ۑ�̒B���Ɛ[���������Ȃ���i�K��ǂ��Ĕ��B���Ă������̂ł���B�܂��A���̔��B�𑣂��ɂ́A�O������̑g�D�I�E�̌n�I�ȓ����������s���ł���A�w�Z����ł́A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ď������Ă������߂ɕK�v�Ȋ�ՂƂȂ�\�͂�ԓx���琬���邱�Ƃ�ʂ��āA��l��l�̔��B�𑣂��Ă������Ƃ��K�v�ł���B�i��P�͂P�j�v

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23 �N�P��31 ���j�j

�L�����A���u�X�l�����U�ɂ킽���Đ��s����l�X�ȗ��������̘A���y�т��̉ߒ��ɂ����鎩�ȂƓ������ƂƂ̊W�t���≿�l�t���̗ݐρv

�@�L�����A����̈Ӌ`�E���ʂƂ��āA���̂R�_�������Ă���B

�@�u���ɁA�L�����A����́A��l��l�̃L�����A���B��l�Ƃ��Ă̎����𑣂����_����A�w�Z������\�����Ă������߂̗��O�ƕ��������������̂ł���B�e�w�Z�����̎��_�ɗ����ċ���݂̍���L�����������Ƃɂ��A���E���ɋ���̗��O�Ɛi�ނׂ����������L�����ƂƂ��ɁA����ے��̉��P�����i�����B

�@���ɁA�L�����A����́A�����A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ď������Ă������߂ɔ��B������ׂ��\�͂�ԓx������Ƃ����O��ɗ����āA�e�w�Z�i�K�Ŏ��g�ނׂ����B�ۑ�𖾂炩�ɂ��A���X�̋��犈����ʂ��ĒB�������邱�Ƃ�ڎw�����̂ł���B���̂悤�Ȏ��_�ɗ����ċ��犈����W�J���邱�Ƃɂ��A�w�Z���炪�ڎw���S�l�I�����E���B�𑣂����Ƃ��ł���B

�@��O�ɁA�L�����A��������H���A�w�Z�����ƎЉ����E�Ɛ��������сA�֘A�t���A�����̖��Ɗw�Ƃ����ѕt���邱�Ƃɂ��A���k�E�w�����̊w�K�ӗ~�����N���邱�Ƃ̑�����m�F�ł���B���̂悤�Ȏ�g��i�߂邱�Ƃ�ʂ��āA�w�Z���炪������l�X�ȉۑ�ւ̑Ώ��Ɋ��H���J�����Ƃɂ��Ȃ�����̂ƍl������B�v�i��P�͂Q�j

.

�@

3.�E�ƊρE�ΘJ�ς��͂����ފw�K�v���O�����u�S�̈�W�\�́v

�@�������琭�������k�w�������Z���^�[�ł́A�u�E�ƊρE�ΘJ�ς��͂����ފw�K�v���O�����̘g�g�݁i��j�v���J�����A�L�����A���B�𑣂����_�ɗ����āA�������������l�Ƃ��Đ����Ă������߂ɕK�v�ȋ�̓I�Ȕ\�͂�ԓx���\�����Ă���B

�@���w�K�v���O�����ł́A���̘g�g�݂̊�{�I�Ȏ��Ƃ��āA�u�l�ԊW�`���\�́v�A�u��p�\�́v�A�u�����v�\�́v�A�u�ӎv����\�́v��4 �̔\�͗̈�������Ă���B

.�P�D�u�l�ԊW�`���\�́v

�@���҂̌��d���A���Ȃ̌������Ȃ���A�l�X�Ȑl�X�ƃR�~���j�P�[�V������}��A���́E�������Ă��̂��ƂɎ��g�ށB

(1)�y�����̗���\�́z

�@���ȗ�����[�߁A���҂̑��l�Ȍ��𗝉����A�݂��ɔF�ߍ������Ƃ��ɂ��čs�����Ă����\��

(2)�y�R�~���j�P�[�V�����\�́z�@���l�ȏW�c�E�g�D�̒��ŁA�R�~���j�P�[�V������L���Ȑl�ԊW��z���Ȃ���A���Ȃ̐������ʂ����Ă����\��

.�Q�D�u��p�\�́v

�@�w�Ԃ��ƁE�������Ƃ̈Ӌ`������y�т��̑��l���𗝉����A���L���������p���āA���Ȃ̐i�H������̑I���ɐ������B

(3)�y�����W�E�T���\�́z�@�i�H��E�Ɠ��Ɋւ���l�X�ȏ������W�E�T������ƂƂ��ɁA�K�v�ȏ���I���E���p���A���Ȃ̐i�H��s�������l���Ă����\��

(4)�y�E�Ɨ���\�́z

�@�l�X�ȑ̌�����ʂ��āA�w�Z�Ŋw�Ԃ��ƂƎЉ�E�Ɛ����Ƃ̊֘A��A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂǂ𗝉����Ă����\��

.�R�D �u�����v�\�́v

�@�����]�������ď����̐�����������l���A�Љ�̌����܂��Ȃ���A�O�����Ɏ��Ȃ̏�����v����B

(5)�y�����c���E�F���\�́z

�@�����E�d����̑��l�Ȗ�����Ӌ`�y�т��̊֘A���𗝉����A���Ȃ̉ʂ����ׂ��������ɂ��Ă̔F����[�߂Ă����\��

(6)�y�v����s�\�́z

�@�ڕW�Ƃ��ׂ������̐�������i�H���l���A������������邽�߂̐i�H�v��𗧂āA���ۂ̑I���s�����Ŏ��s���Ă����\��

.�S�D�u�ӎv����\�́v

�@����̈ӎu�ƐӔC�ł��悢�I���E������s���ƂƂ��ɁA���̉ߒ��ł̉ۑ�⊋���ɐϋɓI�Ɏ��g�ݍ�������B

(7)�y�I��\�́z

�@�l�X�ȑI�����ɂ��Ĕ�r����������A���������������肵�āA��̓I�ɔ��f���A����ɂӂ��킵���I���E������s���Ă����\��

(8)�y�ۑ�����\�́z

�@�ӎv����ɔ����ӔC������A�I�����ʂɓK������ƂƂ��ɁA��]����i�H�̎����Ɍ����A����̉ۑ��ݒ肵�Ă��̉����Ɏ��g�ޔ\��

�@�L�����A����̐��i�ɓ������ẮA�e�w�Z�����̂S�̈�W�\�̘͂g�g�݂��Q�l�Ƃ��āA�Ǝ��́w��Ă����\�͂�ԓx�x�̘g�g�݂��J�����邱�Ƃ����߂��Ă���B

�@�i�H�w������ł́ucompetency-based�i�琬����\�͂���ՂƂ����j�𗝔O�Ƃ��āA���w�Z���獂�Z��12�N�Ԃɋy�Ԑi�H�w���̍\�������Ă���ɂ��������v�̂ł���B

�@�i�H�w������́u�\�́icompetency�j�v�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@competency�Ƃ́A��ʂɂ͔\�͂Ɩ�邪�A�u����ۑ�ւ̑Ώ��\�͂̂��ƂŁA�P���ɂ���ďK�n������́v�Ƃ����Ӗ������Ă���B�i�����j���̌��t��p����w�i�ɂ́A�u�ł��邩�ǂ����v�A�u�\�������邩�ǂ����v�Ƃ����l�̌��\�͂��d������p���ł͂Ȃ��A�u�P���ŏK�n��������v�A�u�ꏏ�ɓw�͂���ł���悤�ɂȂ�v�Ƃ����u�琬�v�̎p��������B�i�����j���Ȃ݂�competent�Ƃ́u���M�����Ă�v���Ƃł���B�������k���u���ł���Ɗ����A���M�����Ă�悤�ɂȂ�v���Ƃ�competency-based�̌��ʂƂ�����ł��낤�B�i��Q����Q�͑�P�߇U�P�j

�@�����ψ��ł��鏬�w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��w�̋��t�Ɗ�Ƃ̑�\�҂炪�A�C�O�̃��f�����Q�l�ɂ��Ȃ���A�u�����A�����̐E�ƊρE�ΘJ�ς��`���E�m�����āA�����I�ɎЉ�̒��Ő����Ă��邽�߂ɁA�������ĂȂ���Ȃ�Ȃ��\�́A�ԓx�Ƃ͉����v�ɂ��ċc�_���A���{�̊w�Z�Ŏ������k�̂��߂ɂł��邱�Ƃ��������āA���̌��ʁA�S�̈�12�\�͂����삵���B���ɏ��w�Z�ł͎Љ�̈琬�A���w�Z�A�����w�Z�ł͎�Ƃ��č݂���������̎w����i�H�w���̋�̓I�Ȋ������ł������ԗ��I�ɒ��o������ŁA�����̊������S�̈�12�\�̘͂g�g�݂ɉ����ĕ��ށE���������݂��B

�@

4.�u�S�̈�W�\�́v����u��b�I�E�ėp�I�\�́v��

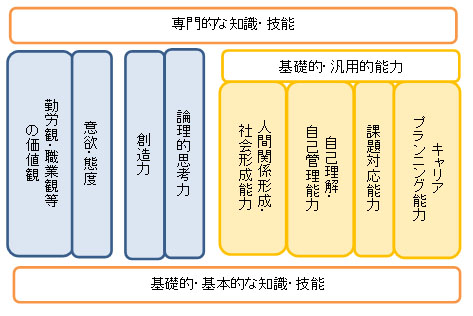

.�u��b�I�E�ėp�I�\�́v�́A���̂S�̔\�͂ɂ���č\�������B

�u�l�ԊW�`���E�Љ�`���\�́v

�u���ȗ����E���ȊǗ��\�́v

�u�ۑ�Ή��\�́v

�u�L�����A�v�����j���O�\�́v

�@�����̔\�͂ɂ��āA���\�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�u�� �����̔\�͂́A��I�Ȕ\�͊T�O�ł���A�K�v�ȗv�f���ł�����蕪����₷������Ƃ����ϓ_�ł܂Ƃ߂����̂ł���B���̂S�̔\�͂́A���ꂼ�ꂪ�Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A���݂Ɋ֘A�E�ˑ������W�ɂ���B���̂��߁A���ɏ�����������̂ł͂Ȃ��A�܂��A�����̔\�͂����ׂĂ̎҂��������x���邢�͋ψ�ɐg�ɕt���邱�Ƃ����߂���̂ł͂Ȃ��B

�� �����̔\�͂��ǂ̂悤�Ȃ܂Ƃ܂�ŁA�ǂ̒��x�g�ɕt��������̂��́A�w�Z��n��̓��F�A��U����̓�����q�ǂ��E��҂̔��B�̒i�K�ɂ���ĈقȂ�ƍl������B�e�w�Z�ɂ����ẮA���̂S�̔\�͂��Q�l�ɂ��A���ꂼ��̉ۑ�܂��ċ�̂̔\�͂�ݒ肵�A�H�v���ꂽ�����ʂ��ĒB�����邱�Ƃ��]�܂��B���̍ہA������������̊w�Z�ł́A�V�����w�K�w���v�̂܂��Ĉ琬�����ׂ��ł���B�v

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23 �N�P��31 ���j�j

�u�� �L�����A����̎��H���A�e�@�ւ̗��O��ړI�A����ڕW��B�����A�����ʓI�Ȋ����ƂȂ邽�߂ɂ́A�e�w�Z�ɂ����铞�B�ڕW�Ƃ������̉���������v���O�����̕]���̍��ڂ��߁A���̍��ڂɊ�Â����]����K�ɍs���A��̓I�ȋ��犈���̉��P�ɂȂ��Ă������Ƃ��d�v�ł���B���̍ہA���B�ڕW�́A�ꗥ�Ɏ����̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ��E��҂̔��B�̒i�K�₻�ꂼ��̊w�Z���琬���悤�Ƃ���\�͂�ԓx�Ƃ̊W�A�����������ȍ~�͐�啪�쓙�܂��Đݒ肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B

�� �L�����A����ɂ����Ĉ琬����\�͂�ԓx�𑪂�w�W�̍쐬���@�⌟����@���̊J�����s�����Ƃ͏d�v�ł���A����A���I�Ȍ��n���猤�����s����ƂƂ��ɁA�e�w�Z�ɒ���Ȃǂ̎x�����s���邱�Ƃ����҂������B�v

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23�N�P��31���j�j

.�u�����Ȃ�̋ΘJ�ρE�E�Ɗρv�Ƃ������l�����ɂ��Ȃ�����A�����ɋ��ʂ���y��Ƃ��āA���̂悤�ȁu�]�܂����v����������̂�ڎw�����Ƃ����߂���B

�u�]�܂����v�̗v���Ƃ��ẮA�����E�F���ʂł́A

�@�@�@�E�Ƃɂ͋M�˂��Ȃ�����

�@�@�A�E�����s�ɂ͋K�͂̏����ӔC����������

�@�@�B �ǂ̂悤�ȐE�Ƃł���A�E�Ƃɂ͐��v���ێ����邾���łȂ��A�����ʂ��Ď��Ȃ̔\�́E�K�������A�Љ�̈���Ƃ��Ă̖������ʂ����Ƃ����Ӌ`�����邱��

�Ȃǂ���������ł��낤���A��ӁE�ԓx�ʂł́@

�@�@�@��l��l�����ȋy�т��̌������������̂Ȃ����l������̂Ƃ��鎩�o

�@�@�A ���ȂƓ������Ƌy�т��̊W�ɂ��Ă̑����I�Ȍ�����ʂ����A�ΘJ�E�E�Ƃɑ��鎩���Ȃ�̔���

�@�@�B�����̖����]��ڎw���Ď��g�����Ƃ���ӗ~�I�ȑԓx

�Ȃǂ�����ɓ�����ƍl������B

�@�ӗ~��ԓx�Ɗ֘A����d�v�ȗv�f�Ƃ��āA���l�ς�����B���l�ς́A�l���ς�Љ�ρA�ϗ��ϓ��A�l�̓��ʂɂ����ĉ��l���f�̊�ƂȂ���̂ł���A���l��F�߂ĉ��������悤�Ǝv���A������s���Ɉڂ��ۂɈӗ~��ԓx�Ƃ��ċ�̉�����Ƃ����W�ɂ���B

�@�܂��A���l�ςɂ́A�u�Ȃ��d��������̂��v�u�����̐l���̒��Ŏd����E�Ƃ��ǂ̂悤�Ɉʒu�t���邩�v�ȂǁA����܂ŃL�����A���炪�琬������̂Ƃ��Ă����ΘJ�ρE�E�Ɗς��܂�ł���B�q�ǂ��E��҂ɋΘJ�ρE�E�Ɗς��\���Ɍ`������Ă��Ȃ����Ƃ͗l�X�Ɏw�E����Ă���A�������܂މ��l�ς́A�w�Z�ɂ����铹�����͂��߂Ƃ����L���Ȑl�Ԑ��̈琬�͂������̂��ƁA�l�X�Ȕ\�͓��̈琬��ʂ��āA�l�̒��Ŏ��Ԃ������Č`���E�m�����Ă����K�v������B

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L�����A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23�N�P��31���j�j

�@�����́u��b�I�E�ėp�I�\�́v�́A�u�S�̈�W�\�́v���͂��߂Ƃ�������܂ł̏��܂��A���ɋ��ʂ���v�f�������܂܂�Ă���Ƃ̔F���̉��ŁA�������č\���������̂ł���B�u�S�̈�W�\�́v�Ɓu��b�I�E�ėp�I�\�́v�Ƃ̊W�͎��̂悤�ɐ����ł���B

�@�u��b�I�E�ėp�I�\�́v��S���V�����\�͘_�̓o��Ƃ��ė�������̂ł͂Ȃ��A�u�S�̈�W�\�́v���߂�����H��̉ۑ���������A���悢���H�Ɍ����ĉ��P��}�邽�߂̘g�g�݂ƂƂ炦�Ċ��p���ׂ��ł���B

�@�����������ɁA�u�S�̈�W�\�́v�Ɓu��b�I�E�ėp�I�\�́v�Ƃ̊ԂɌ����鎟�̂悤�ȍ��قɂ����ӂ���K�v������B

�@ ����23 �N3 ���ɕ��i�w�L�����A���B�ɂ�����鏔�\�͂̈琬�Ɋւ��钲���������x�j���Ƃ�܂Ƃ߂āA���\�����B

�@�ӗ~��ԓx�Ɗ֘A����d�v�ȗv�f�Ƃ��āA���l�ς�����B���l�ς́A�l���ς�Љ�ρA�ϗ��ϓ��A�l�̓��ʂɂ����ĉ��l���f�̊�ƂȂ���̂ł���A���l��F�߂ĉ��������悤�Ǝv���A������s���Ɉڂ��ۂɈӗ~��ԓx�Ƃ��ċ�̉�����Ƃ����W�ɂ���B

�@�܂��A���l�ςɂ́A�u�Ȃ��d��������̂��v�u�����̐l���̒��Ŏd����E�Ƃ��ǂ̂悤�Ɉʒu�t���邩�v�ȂǁA����܂ŃL�����A���炪�琬������̂Ƃ��Ă����ΘJ�ρE�E�Ɗς��܂�ł���B�q�ǂ��E��҂ɋΘJ�ρE�E�Ɗς��\���Ɍ`������Ă��Ȃ����Ƃ͗l�X�Ɏw�E����Ă���A�������܂މ��l�ς́A�w�Z�ɂ����铹�����͂��߂Ƃ����L���Ȑl�Ԑ��̈琬�͂������̂��ƁA�l�X�Ȕ\�͓��̈琬��ʂ��āA�l�̒��Ŏ��Ԃ������Č`���E�m�����Ă����K�v������B

�i��������R�c��u����̊w�Z�ɂ�����L���� �A����E�E�Ƌ���݂̍���ɂ��āi���\�j�v�i����23 �N�P��31 ���j�j

.�u��b�I�E�ėp�I�\�́v�̓��e�Ƃ��̓���

�@���\�͂��̑�P�͂ɂ����āA�u�w�L�����A����x�̓��e�Ɖۑ�v�Ƃ����Ɨ��������ڂ�݂��A�L�����A������u��l��l�̎Љ�I�E�E�ƓI�����Ɍ����A�K�v�Ȋ�ՂƂȂ�\�͂�ԓx����Ă邱�Ƃ�ʂ��āA�L�����A���B�𑣂�����v�Ƃ��Ē�`�Â��Ă���B���̒�`���x����̂��A���\�ɂ�����u�L�����A�v���߂��鎟�̂Ƃ炦���ƁA�����O��Ƃ����L�����A����̒��S�I�ۑ�̐ݒ�ł���B

�@�l�́A���҂�Љ�Ƃ̂������̒��ŁA�E�Ɛl�A�ƒ�l�A�n��Љ�̈�����A�l�X�Ȗ�����S���Ȃ��琶���Ă���B�����̖����́A���U�Ƃ������ԓI�ȗ���̒��ŕω����ςݏd�Ȃ�A�Ȃ����Ă������̂ł���B�܂��A���̂悤�Ȗ����̒��ɂ́A��������W�c��g�D����^����ꂽ���̂���퐶���̒��œ��Ɉӎ������K���I�ɍs���Ă�����̂����邪�A�l�͂������܂߂��l�X�Ȗ����̊W�≿�l�����画�f���A��̑I����n�����d�˂Ȃ�����g��ł���B

�@�l�́A���̂悤�Ȏ����̖������ʂ����Ċ������邱�ƁA�܂�u�������Ɓv��ʂ��āA�l��Љ�ɂ�����邱�ƂɂȂ�A���̂��������̈Ⴂ���u�����炵���������v�ƂȂ��Ă������̂ł���B

�@���̂悤�ɁA�l���A���U�̒��ŗl�X�Ȗ������ʂ����ߒ��ŁA����̖����̉��l�⎩���Ɩ����Ƃ̊W�����������Ă����A�Ȃ��ςݏd�˂��A�u�L�����A�v�̈Ӗ�����Ƃ���ł���B���̃L�����A�́A����N��ɒB����Ǝ��R�Ɋl���������̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ��E��҂̔��B�̒i�K�┭�B�ۑ�̒B���Ɛ[���������Ȃ���i�K��ǂ��Ĕ��B���Ă������̂ł���B�܂��A���̔��B�𑣂��ɂ́A�O������̑g�D�I�E�̌n�I�ȓ����������s���ł���A�w�Z����ł́A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Ď������Ă������߂ɕK�v�Ȋ�ՂƂȂ�\�͂�ԓx���琬���邱�Ƃ�ʂ��āA��l��l�̔��B�𑣂��Ă������Ƃ��K�v�ł���B�i��P�͂P�j

.�Љ�I�E�E�ƓI�����A�w�Z����Љ�E�E�Ƃւ̉~���Ȉڍs�ɕK�v�ȗ�

�@�{���\�́A��b�I�E�ėp�I�\�͂̊m���Ȉ琬���L�����A����̒��S�ۑ�Ƃ��Ă���B�����������ɁA�{���\���A��l��l�̎Љ�I�E�E�ƓI�����ɕK�ڂ���K�v������B���\�́A�u�Љ�I�E�E�ƓI�����A�w�Z����Љ�E�E�Ƃւ̉~���Ȉڍs�ɕK�v�ȗ͂Ɋ܂܂��v�f�Ƃ��ẮA���Ȃǂō\���������̂ƍl����v�Ƃ��āA

�u��b�I�E��{�I�Ȓm���E�Z�\�v

�u��b�I�E�ėp�I�\�́v

�u�_���I�v�l�́A�n���́v

�u�ӗ~�E�ԓx�y�щ��l�ρv

�u���I�Ȓm���E�Z�\�v

����������B

�}��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

(�u�Љ�I�E�E�ƓI�����A�Љ�E�E�Ƃւ̉~���Ȉڍs�ɕK�v�ȗ́v�̗v�f�@���)

�@�ȉ��A���ꂼ��́u�́v�̐��������\������p����B

���@�u�ǂ݁E�����E�v�Z�v���̊�b�I�E��{�I�Ȓm���E�Z�\���C�����邱�Ƃ́A

�@�Љ�ɏo�Đ������A�d�������Ă�����ł��ɂ߂ďd�v�ȗv�f�ł���B����͏�����������ł́A�w�̗͂v�f�̈�Ƃ��Ĉʒu�t�����A�V�����w�K�w���v�̂ɂ������{�I�ȍl�����̈�ł�����B���w�Z����́u�ǂ݁E�����E�v�Z�v�̔\�͂̈琬���A���̈�w�̏C���E������}�邱�Ƃ��K�v�ł���B�܂��A�Љ�I�E�E�ƓI�Ɏ������邽�߂ɁA��蒼�ړI�ɕK�v�ƂȂ�m���A�Ⴆ�A�ŋ���Љ�ی��A�J���҂̌����E�`�����̗������K�v�ł���B

���@��b�I�E�ėp�I�\�͂́A

�@�����E��ɂ�����炸�A�Љ�I�E�E�ƓI�����Ɍ����ĕK�v�Ȋ�ՂƂȂ�\�͂ł���ƍl����B�Ⴆ�A��Ƃ��V�K�w���҂Ɋ��҂���͂́A�A�E�̒i�K�Łu����́v�Ƃ������Ԃɂ܂Ŋw�Z�����ʂ��Ĉ琬���邱�Ƃ����߂Ă���킯�ł͂Ȃ��A��ʓI�ɂ́u�R�~���j�P�[�V�����\�́v�u�M�ӁE�ӗ~�v�u�s���́E���s�́v���̊�b�I�Ȕ\�͓��������邱�Ƃ������B�Љ�l�E�E�Ɛl�ɕK�v�Ƃ�����b�I�Ȕ\�͂ƌ��݊w�Z����ň琬���Ă���\�͂Ƃ̐ړ_���m�F���A�����̔\�͈琬���L�����A����̎��_�Ɏ�荞��ł������Ƃ́A�w�Z�ƎЉ�E�E�ƂƂ̐ڑ����l�����ňӋ`������B

���@�_���I�v�l�́A�n���͂́A

�@������_���I�ɍl���A�V���Ȕ��z�����l���o���͂ł���B�_���I�v�l�͂́A�w�̗͂v�f�ɂ���u�v�l�́A���f�́A�\���́v�ɂ��\��Ă���d�v�ȗv�f�ł���B�܂��A�����������⍂������̒i�K�ł́A�Љ�����S�ɔᔻ����悤�Ȏv�l�͂�{�����Ƃɂ��Ȃ���B�n���͂́A�ω��̌������Љ�ɂ����āA����V���ȎЉ��n���E�\�z���Ă������߂ɕK�v�ł���B�����_���I�v�l�́A�n���͂́A��b�I�E��{�I�Ȓm���E�Z�\����I�Ȓm���E�Z�\�̈琬�Ƒ��݂Ɋ֘A�����Ȃ���琬���邱�Ƃ��K�v�ł���B

���@�ӗ~�E�ԓx�́A

�@�w�Z����A���ɏ�����������̒��ł́A�w�K��w�Z�����Ɉӗ~�������Ď��g�ޑԓx��A�w�K���e�ɂ��S������������̂Ƃ��āA���̌����琬���d�v�ȉۑ�ł���悤�ɁA���U�ɂ킽���ĎЉ�Ŏd���Ɏ��g�݁A��̓I�ɍs������ۂɋɂ߂ďd�v�ȗv�f�ł���B�ӗ~��ԓx���\�͂����߂邱�ƂɂȂ�������A�\�͂��琬���邱�Ƃ��ӗ~�E�ԓx�����߂��肷�邱�Ƃ�����A���҂͖��ڂɊ֘A���Ă���B

���@�ӗ~��ԓx�Ɗ֘A����d�v�ȗv�f�Ƃ��āA���l�ς������B

�@���l�ς́A�l���ς�Љ�ρA�ϗ��ϓ��A�l�̓��ʂɂ����ĉ��l���f�̊�ƂȂ���̂ł���A���l��F�߂ĉ��������悤�Ǝv���A������s���Ɉڂ��ۂɈӗ~��ԓx�Ƃ��ċ�̉�����Ƃ����W�ɂ���B

�@�@�܂��A���l�ςɂ́A�u�Ȃ��d��������̂��v�u�����̐l���̒��Ŏd����E�Ƃ��ǂ̂悤�Ɉʒu�t���邩�v�ȂǁA����܂ŃL�����A���炪�琬������̂Ƃ��Ă����ΘJ�ρE�E�Ɗς��܂�ł���B�q�ǂ��E��҂ɋΘJ�ρE�E�Ɗς��\���Ɍ`������Ă��Ȃ����Ƃ͗l�X�Ɏw�E����Ă���A�������܂މ��l�ς́A�w�Z�ɂ����铹�����͂��߂Ƃ����L���Ȑl�Ԑ��̈琬�͂������̂��ƁA�l�X�Ȕ\�͓��̈琬��ʂ��āA�l�̒��Ŏ��Ԃ������Č`���E�m�����Ă����K�v������B

���@���I�Ȓm���E�Z�\

�@ �܂��A�ǂ̂悤�Ȏd���E�E�Ƃł����Ă��A���̎d���𐋍s���邽�߂ɂ͈��̐�含���K�v�ł���B

��含�������Ƃ́A�X�l�̌������邱�Ƃɂ��Ȃ���B�����̏�����W�]���Ȃ��玩��ɕK�v�Ȑ�含��I�����A����ɕK�v�Ȓm���E�Z�\���琬���邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�ł���B���I�Ȓm���E�Z�\�́A����̎��i���K�v�ȐE�Ɠ��������A����܂ł͊�Ɠ�����E�P���ň琬���邱�Ƃ����S�ł��������A����́A��Ƃ̎�g�����ł͂Ȃ��A�w�Z����̒��ł��ӎ��I�Ɉ琬���Ă������Ƃ��d�v�ł���A���̂悤�Ȋϓ_����E�Ƌ���݂̍�������߂Č������A�[�����Ă����K�v������B�i��P�͂R�j

�@

6.���B�̒i�K�ɉ������̌n�I�ȃL�����A����

�@�u�����̐l�́A�l���̒��ŐE�Ɛl�Ƃ��Ē������Ԃ��߂������ƂƂȂ�B���̂��߁A�E�Ƃ⓭�����Ƃɂ��Ăǂ̂悤�ȍl�������̂���A�ǂ̂悤�ȐE�ƂɏA���A�ǂ̂悤�ȐE�Ɛ����𑗂�̂��́A�l�������ɐ����邩�A�ǂ̂悤�Ȑl���𑗂邩�Ƃ������ƂƐ[����������Ă���B�@�������A�������Ƃ�E�Ƃɑ��闝���̕s������Ղȍl�������A��҂̋ΘJ�ρE�E�Ɗϓ��̉��l�ς��A����\���Ɍ`������Ă��Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���B�l���̒��Łu�������Ɓv�ɂǂꂾ���̏d�v����Ӗ�����������̂��́A�ŏI�I�Ɏ����Ō��߂邱�Ƃł���B���̌���̍ۂɒ��S�ƂȂ�ΘJ�ρE�E�Ɗς��A�l�X�Ȋw�K��̌���ʂ��Ď��炪�l���Ă������Ō`���E�m�������B

�@�܂��A�q�ǂ��E��҂̓������Ƃɑ���S�E�ӗ~�E�ԓx�A�ړI�ӎ��A�ӔC���A�ӎu���̖��n����w�K�ӗ~�̒ቺ���w�E�����ȂǁA���ݍs���Ă���w�K�Ə����̎d���Ƃ����т��čl�����Ȃ��҂������B���̂��߁A�q�ǂ����҂ɂƂ��āA�����́u�����̎p�v���v���`���A����ɋߕt�����Ƃ���ӗ~�������Ƃ�A�w�K�������𗧂��Ƃ������o���邱�ƂȂǂ��d�v�ł���A�����͊w�K�ӗ~�̌���ɂ��Ȃ����Ă����B�@���̂悤�Ȃ��Ƃ܂��A�����������C���܂łɁA�i�����j���U�ɂ킽�鑽�l�ȃL�����A�`���ɋ��ʂ����\�͂�ԓx��g�ɕt�������邱�Ƃƕ����āA�����̈琬��ʂ��ĉ��l�ρA�Ƃ�킯�ΘJ�ρE�E�Ɗς�����`���E�m���ł���q�ǂ��E��҂̈琬���A�L�����A����̎��_���猩���ꍇ�̖ڕW�Ƃ��邱�Ƃ��K�v�ł���B�i��Q�͂P�j�v

�u��b�I�E�ėp�I�\�́v���\������S�̔\��

���@ ��b�I�E�ėp�I�\�͂̋�̓I���e�ɂ��ẮA�u�d���ɏA�����Ɓv�ɏœ_�āA���ۂ̍s���Ƃ��ĕ\���Ƃ����ϓ_����A

�u�l�ԊW�`���E�Љ�`���\�́v �l�ԊW�\��

�@�@�@�@�y�l�ԊW�`���\�́z�y���Ȏ����E�l�ԊW���d�\�́z

�u���ȗ����E���ȊǗ��\�́v �ӎv����\��

�@�@�@�@�y�ۑ茈��E���Ȏ����\�́z�y�ӎv����\�́z

�@�@�@�@�y�������I��\�́z

�u�ۑ�Ή��\�́v ���T���E���p�\��

�@�@�@�@�y�[���I�o���ւ̎��g�ݔ\�́z�y�L�����A��p�\�́z

�@�@�@�@�y�w�ƂƐE�ƂƂ��֘A�Â���\�́z�y�L�����A�̎Љ�I�@�\����\�́z

�u�L�����A�v�����j���O�\�́v �L�����A�v

�@�@�@�@�y�d���ɂ���������F���\�́z�y������̖����c���\�́z

�@�@�@�@�y�L�����A�v�̕K�v���y�щߒ�����\�́z

�̂S�̔\�͂ɐ��������B

���@ �����̔\�͂́A��I�Ȕ\�͊T�O�ł���A�K�v�ȗv�f���ł�����蕪����₷������Ƃ����ϓ_�ł܂Ƃ߂����̂ł���B���̂S�̔\�͂́A���ꂼ�ꂪ�Ɨ��������̂ł͂Ȃ��A���݂Ɋ֘A�E�ˑ������W�ɂ���B���̂��߁A���ɏ�����������̂ł͂Ȃ��A�܂��A�����̔\�͂����ׂĂ̎҂��������x���邢�͋ψ�ɐg�ɕt���邱�Ƃ����߂���̂ł͂Ȃ��B�i��P�͂R�B�j

���̏�ŁA���ꂼ��̔\�͂̋�̓I�ȓ��e�����̂悤�ɐ������Ă���B

.�A�@�l�ԊW�`���E�Љ�`���\��

�@�u�l�ԊW�`���E�Љ�`���\�́v�́A���l�ȑ��҂̍l���◧��𗝉����A����̈ӌ����Ď����̍l���𐳊m�ɓ`���邱�Ƃ��ł���ƂƂ��ɁA�����̒u����Ă�����~�߁A�������ʂ������҂Ƌ��́E�������ĎЉ�ɎQ�悵�A����̎Љ��ϋɓI�Ɍ`�����邱�Ƃ��ł���͂ł���B

�@���̔\�͂́A�Љ�Ƃ̂������̒��Ő������d�������Ă�����ŁA��b�ƂȂ�\�͂ł���B���ɁA���l�̑��l�����i�ތ���Љ�ɂ����ẮA���ʁA�N��A���A���l�ϓ��̑��l�Ȑl�ނ����Ă���A�l�X�ȑ��҂�F�߂������Ă����͂��K�v�ł���B�܂��A�ω��̌����������ɂ����ẮA�����̎Љ�ɎQ�悵�A�K�����A�K�v�ł���Ύ���V���ȎЉ��n���E�\�z���Ă������Ƃ��K�v�ł���B����ɁA�l��Љ�Ƃ̂������́A�����ɕK�v�Ȓm����Z�\�A�\�́A�ԓx���C�t�����Ă������̂ł�����A������琬�����ł��e����^������̂ł���B��̓I�ȗv�f�Ƃ��ẮA�Ⴆ�A���҂̌��𗝉�����́A���҂ɓ���������́A�R�~���j�P�[�V�����E�X�L���A�`�[�����[�N�A���[�_�[�V�b�v������������B

.�C�@���ȗ����E���ȊǗ��\��

�@�u���ȗ����E���ȊǗ��\�́v�́A�������u�ł��邱�Ɓv�u�Ӌ`�������邱�Ɓv�u���������Ɓv�ɂ��āA�Љ�Ƃ̑��݊W��ۂ��A����̎������g�̉\�����܂߂��m��I�ȗ����Ɋ�Â���̓I�ɍs������Ɠ����ɁA����̎v�l�⊴��𗥂��A���A����̐����̂��߂ɐi��Ŋw�ڂ��Ƃ���͂ł���B

�@���̔\�͂́A�q�ǂ����҂̎��M�⎩�ȍm��ς̒Ⴓ���w�E����钆�A�u���ł���v�ƍl���čs���ł���͂ł���B�܂��A�ω��̌������Љ�ɂ����đ��l�ȑ��҂Ƃ̋��͂⋦�������߂��Ă��钆�ł́A����̎v�l�⊴��𗥂���͂⎩���������͂��܂��܂��d�v�ł���B�����́A�L�����A�`����l�ԊW�`���ɂ������ՂƂȂ���̂ł���A�Ƃ�킯���ȗ���\�͂́A���U�ɂ킽�葽�l�ȃL�����A���`������ߒ��ŏ�ɐ[�߂Ă����K�v������B��̓I�ȗv�f�Ƃ��ẮA

�@ �Ⴆ�A���Ȃ̖����̗����A�O�����ɍl����́A���Ȃ̓��@�t���A�E�ϗ́A�X�g���X�}�l�W�����g�A��̓I�s��������������B

.�E�@�ۑ�Ή��\��

�@�u�ۑ�Ή��\�́v�́A�d���������ł̗l�X�ȉۑ���E���͂��A�K�Ȍv��𗧂ĂĂ��̉ۑ���������A�������邱�Ƃ��ł���͂ł���B

�@���̔\�͂́A���炪�s���ׂ����ƂɈӗ~�I�Ɏ��g�ޏ�ŕK�v�Ȃ��̂ł���B�܂��A�m����ՎЉ�̓�����O���[�o�������܂��A�]���̍l��������@�ɂƂ��ꂸ�ɕ�����O�ɐi�߂Ă������߂ɕK�v�ȗ͂ł���B����ɁA�Љ�̏�ɔ����A���y�я���i����̓I�ɑI�������p����͂�g�ɕt���邱�Ƃ��d�v�ł���B��̓I�ȗv�f�Ƃ��ẮA���̗����E�I���E�������A�{���̗����A�����̒Nj��A�ۑ蔭���A�v�旧�āA���s�́A�]���E���P������������B

.�G�@�L�����A�v�����j���O�\��

�@�u�L�����A�v�����j���O�\�́v�́A�u�������Ɓv�̈Ӌ`�𗝉����A���炪�ʂ����ׂ��l�X�ȗ��������Ƃ̊֘A�܂��āu�������Ɓv���ʒu�t���A���l�Ȑ������Ɋւ���l�X�ȏ���K�Ɏ�̑I���E���p���Ȃ���A�����̓I�ɔ��f���ăL�����A���`�����Ă����͂ł���B

�@���̔\�͂́A�Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��Đ������Ă������߂ɐ��U�ɂ킽���ĕK�v�ƂȂ�\�͂ł���B��̓I�ȗv�f�Ƃ��ẮA�Ⴆ�A�w�Ԃ��ƁE�������Ƃ̈Ӌ`������̗����A���l���̗����A�����v�A�I���A�s���Ɖ��P������������B�i��P�͂R�B�j

�@�u��b�I�E�ėp�I�\�́v�́u�S�̈�W�\�́v��S�ĕ�܂�����̂ł���B

�@���̏�ŁA

a�j�u�Љ�l��b�́v���ɂ����ďd������Ă��Ȃ���A�u�S�̈�W�\�́v�ɂ����Ă͕K�������O�ʂɂ͎��グ���Ă��Ȃ������u�E�ϗ́v�u�X�g���X�}�l�W�����g�v�Ȃǂ́u���ȊǗ��\�́v�̑��ʂ������A

b�j�u�d���������ł̗l�X�ȉۑ���E���͂��A�K�Ȍv��𗧂ĂĂ��̉ۑ���������A�������邱�Ƃ��ł���́v�A���Ȃ킿�u�ۑ�Ή��\�́v�Ɋւ���v�f�������������̂ƌ����悤�B

|

�̈�

|

�̈����

|

�\�͐���

|

| �l�ԊW�\�� (�E�Љ�`���\��) |

�����ȂƑ��҂̗����̑��݂ɊS�������C�l�X�Ȑl�X�Ƃ̊W��z���Ȃ���C���Ȃ����Ă������߂̏��\�� �����҂̌��d���C���Ȃ̌������Ȃ���C�l�X�ȁX�ƃR�~���j�P�[�V������}��C���́E�������Ă��̂��ƂɎ��g�ށB |

�y���Ȏ����E�l�ԊW���d�\�́z �����ȗ�����i�߁C���҂Ƃ̊֘A�Ő������鎩���̍s�����C�L�����A�Ƃ̊֘A�ŗ�������\�͂ł���C���̉ߒ��ő��҂h����S��{���\�� �����̗���\�� ���ȗ�����[�߁C���҂̑��l�Ȍ��𗝉����C�݂��ɔF�ߍ������Ƃ��ɂ��čs�����Ă����\�� |

| �y�l�ԊW�`���\�́z �����҂���鎩�Ȃւ̗l�X�ȉe���𗝉����C�l�ԊW���`�����Ȃ��玩�Ȃ̐����𐋂��Ă����\�� �R�~���j�P�[�V�����\�� ���l�ȏW�c�E�g�D�̒��ŁC�R�~���j�P�[�V������L���Ȑl�ԊW��z���Ȃ���C���Ȃ̐������ʂ����Ă����\�� |

||

| �L�����A���T���E���p�\�� (���ȗ����E���ȊǗ��\��) |

���L�����A�ɊW���镝�L�����m��C�l�X�ȏ������p���Ď����̎d���E�Љ�Ƃ̊W�Â���ʂ��C���ȂƎЉ�ւ̗�����[�߂邽�߂̏��\�� ���w�Ԃ��ƁE�������Ƃ̈Ӌ`������y�т��̑��l���𗝉����C���L���������p���āC���Ȃ̐i�H������̑I���ɐ������B |

�����W�E�T���\�� �i�H��E�Ɠ��Ɋւ���l�X�ȏ������W�E�T������ƂƂ��ɁC�K�v�ȏ���I���E���p���C���Ȃ̐i�H��������l���Ă����\�� �y�[���I�o���ւ̎��g�ݔ\�́z �����ۂ̑̌���ʂ��Č����̃L�����A�̐��E�����߂�\�͂ł���C����Ɏ��g�ޔ\�� �y�L�����A��p�\�́z ���L�����A�Ɋւ������m��C���B�i�K�ɉ��������p���s���C�����̎d���ƎЉ�Ƃ��֘A�Â��Ȃ��玩�ȂƎЉ�ւ̗�����[�߂�\�� |

| �E�Ɨ���\�� �l�X�ȑ̌�����ʂ��āC�w�Z�Ŋw�Ԃ��ƂƎЉ�E�E�Ɛ����Ƃ̊֘A��C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂȂǂ𗝉����Ă����\�� �y�w�ƂƐE�ƂƂ��֘A�Â���\�́z ���w�Z�Ŋw�Ԃ��ƂƎЉ����E�Ɛ����Ƃ̊֘A�C�@�\��m��C�w�Z����𗝉�����\�� �y�L�����A�̎Љ�I�@�\����\�́z ���L�����A�Ɋւ�������Љ�ɂ�����K�v����@�\�ʂŗ������C�v�ɂȂ���\�� |

||

| �ӎv����\�� (�ۑ�Ή��\��) |

���i�H�I���ő�������l�X�Ȋ����ɒ��ʂ��C�����̑I�������l���C�I�����ɔ[���ł���őP�̌�������C���̌��ʂɑΏ��ł��鏔�\�� ������̈ӎu�ƐӔC�ł��悢�I���E������s���ƂƂ��ɁC���̉ߒ��ł̉ۑ�⊋���ɐϋɓI���g�ݍ�������B |

�I��\�� �l�X�ȑI�����ɂ��Ĕ�r����������C���������������肵�āC��̓I�ɔ��f���C����ɂӂ��킵���I���E������s���Ă����\�� �y�ӎv����\�́z ���ӎv����ɂƂ��Ȃ��ӔC������C����ւ̃v���Z�X�𗝉�����\�́B�l�X�Ȋ�����ʂ̕����̑I��������C�I�����ɍőP�̌���������Ȃ��\�� �y�������I��\�́z �����ꂩ�猻���i�s����Ȃ��ŁC���Ȃ̐������ɂ������E�Ƃ₻�̑��̏�������I�����Ă����\�� |

| �y�ۑ茈��E���Ȏ����\�́z �����ȗ�����[�߁C���Ȏ����𐄂��i�߂�ߒ��Œ��ʂ���ۑ��ݒ肵�C����ɐ^���Ɏ��g�݉������悤�Ƃ���\�� �ۑ�����\�� �ӎv����ɔ����ӔC������C�I�����ʂɓK������ƂƂ��ɁC��]����i�H�̎����Ɍ����C����ۑ��ݒ肵�Ă��̉����Ɏ��g�ޔ\�� |

||

| �L�����A�v�\�� | ���L�����A�v�̕K�v���ɋC�Â��C��������ۂ̑I���s���ɂ����Ď������邽�߂̏��\�� �������]�������ď����̐�����������l���C�Љ�̌����܂��Ȃ���C�O�����Ɏ��Ȃ̏�����v����B |

�����c���E�F���\�� �����E�d����̑��l�Ȗ�����Ӌ`�y�т��̊֘A���𗝉����C���Ȃ̉ʂ����ׂ��������ɂ��Ă̔F����[�߂Ă����\�� �y������̖����c���\�́z ���L�����A�v�͖����̐����̉�����ɂÂ��C�����肻���ł̖�����c�����C���̊֘A�������\�� �y�d���ɂ���������F���\�́z ���d���ɂ͗l�X�Ȗ���������C���ꂼ�ꂪ�ǂ̂悤�Ɋ֘A���C�ω����Ă��邩��F������\�� |

| �y�L�����A�v�̕K�v���y�щߒ�����\�́z ���v��I�ɐl������݁C�������Ȃ��Ă������߂̃L�����A�v�̕K�v�����C���ۂ̑I���s���̒��ŔF�����Ă����\�� �v����s�\�� �ڕW�Ƃ��ׂ������̐�������i�H���l���C������������邽�߂̐i�H�v��𗧂āC���ۂ̑I���s�����Ŏ��s���Ă����\�� |

�@

�@ ���{��Ƃ̑����͋���x���������s�����Ƃɂ��A�Q���҂ɍD�܂������ʂ�����ƍl���Ă��邪�A���ł��A

�@�@�u�]�܂����ΘJ�ρA�E�Ɗς̈琬�v�i85.6%�j�A

�@�@�u��{�I�ȎЉ�펯�E�K�͂�}�i�[�̏K���v�i81.2%�j�A

�@�@�u�R�~���j�P�[�V�����\�͂̌���A�������̏K���v�i69.8���j

�Ɍ��ʂ�����ƍl�����Ƃ��������Ƃ������ꂽ�B

2010�N�R�����Ǝ҂̗̍p�I�l�ɂ������ē��ɏd�������_

�i���{�o�ϒc�̘A������j

| �R�~���j�P�[�V�����\�� ��̐� ������ �`�������W���_ ������ �ӔC�� ���ݓI�\�� �_���� ��含 �E�ƊρE�A�J�ӎ� ���[�_�[�V�b�v �_� �n���� �M���� ��ʏ펯 �w�Ɛ��� �ϗ��� �o�g�Z ��w�� ���� �N���u�����^�{�����e�B�A������ �����[�~�^������ �ۗL���i �C���^�[���V�b�v��u�� ���̑� |

81.6(%)

60.6 50.3 48.4 50.3 32.9 25.6 21.2 19.2 16.6 16.3 15.8 14.5 13.7 13.5 5.4 4.1 3.9 2.6 1.0 0.8 0.8 0.5 0 4.1 |

------------------------------------------------------------------

�w�Z�ɂ�����L�����A����̖ڕW��

------------------------------------------------------------------

�S�̔\�͗̈�B������i�H�w���������f���@�u�i�H�w���������f���v

(Excel)

�����ȋy�ё��҂ւ̐ϋɓI�S�̌`���E���W

�����y�ё��҂̑���ɋC�t���A�Ƒ���F�B�E���͂̐l�X�ɂ������Ȃ���ϋɓI�ɓ��������悤�Ƃ���\���I�Ȏq�ǂ��B

�u���ȋy�ё��҂ւ̐ϋɓI�S�̌`���E���W�v�ɂ��ẮA���҂ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ�\�́E�ԓx�𒆐S�ɁA���A��Ԏ��A�����̎d���Ȃǂ̊�{�I�Ȑ����K���̊m����A�V�т�W�c������ʂ��Ă̐l�ԊW�`���\�͂̈琬�ȂǁA��̓I�ȖڕW��ݒ肷�邱�Ƃ��]�܂��B���w�Z�i�K�ł��̔\�͂��琬���邱�Ƃ́A���w�Z�⍂���w�Z�i�K�ɂ�����l�i�̌`���ɑ傫�ȉe��������B

�y���B�ۑ�܂����˂炢�̗�z

�@�@���Ԏ��₠����������B

�@�@�����߂�ꂽ���Ԃ�����B

�@�@�����Ă悢���Ƃƈ������Ƃ����邱�Ƃ�������B

�@�@�����肪�Ƃ��₲�߂�Ȃ�����������B

�@�@�������̋C������ӌ���`����B

�@�@���W�ⓖ�Ԃ̎d���Ɏ��g�݁A���̑����������B

�@�@����Ƃ̏�����ЂÂ�������B

�@�@�������̂悢�Ƃ�������t����B

�@�@���F�����̂悢�Ƃ����F�ߗ�܂�����

�@�@�������̈ӌ���C��������₷���\������B�@

�@�@�����낢��ȐE�Ƃ���������邱�Ƃ�������B

�@�@���W�ⓖ�Ԋ����ɐϋɓI�ɂ������B

�@�@���݂��̖�����������S�̕K�v����������B

�@�@�������̖����]�����B

�@�@���v��Â���̕K�v���ɋC�t���A��Ƃ̎菇��������B

�@�@�������̎d���ɑ��ĐӔC�������A�Ō�܂ł��ʂ����Ƃ���B

���g�̂܂��̎d������ւ̊S�E�ӗ~�̌���

�g�̂܂��ɂ͗l�X�Ȏd�����������邱�ƂɋC�t���A�����œ����Ă���l�̎v����肢��T�낤�Ƃ���q�ǂ��B

�@�u�g�̂܂��̎d������ւ̊S�E�ӗ~�̌���v�ɂ��ẮA���B�i�K�ƍs���͈͂ɉ����āA������荇���l�ւ̊S�⓭���Ă��邱�Ƃ̗����A���ӂ���C�����̍��g�ȂǁA�d���Ɋւ���m�����L���邾���ł͂Ȃ��A�ӎ��ʂł̐����𑣂��K�v������B�܂��A�d���̑���ɂ��ė�����[�߂邱�Ƃ͏����v�\�͂̑��i�ɂ��Ȃ���A�����̎d���ɑ���S�E�ӗ~�����߂邱�Ƃ��ł���B

�@�@���F�B�̋C�������l����B

�@�@���g�߂Ȑl�X�̐����ɊS�������A�ϋɓI�ɂ������B

�@�@���g�߂œ����l�̗l�q��������A�d���̓��e������ɋ����E�S�����B

�@�@���W������Ƃł̎d���Ȃǂ�ʂ��āA�����̖����̑����������B

�@�@�������̐������x���Ă���g�̉��̐l�Ɋ��ӂ���B

�@�@�������b�ɂȂ����l�X�Ɋ��ӂ���B

�������]�A����鎩�ȃC���[�W�̊l��

���ӂȂ��Ƃ�D���Ȃ��Ƃ����ď����Ȃ肽�������̎p��`������A�ڕW���������肷�邱�Ƃ�ʂ��āA�ł��邱�Ƃ����s�������Ɠw�͂���q�ǂ��B

�u�����]�A����鎩�Ȃ̃C���[�W�̊l���v�ɂ��ẮA�������Ƃ̉��l���`�����A�Љ�̕��Ƃɂ��Ă̗�����[�߂邱�Ƃ�A�����̎d���������ňӎv���肷��\�͂����߂邱�Ƃ�ڕW�Ƃ������B�W�c�ɂ����Ė������ʂ������Ƃ̗L�p���₾�ꂩ�̐��b�ɂȂ��Ă��邱�Ƃւ̊��ӂ̋C��������ՂɁA�d�������邱�Ƃ̂��炵����������点�����B�܂��A�����̂�肽�����Ƃ⏫���̊�]�ȂǁA���Ȏ����Ɍ����ēw�͂���ӗ~���������邱�Ƃ���ł���B

�@�@�������̍D���Ȃ��Ƃ�������B

�@�@�������̍D���Ȃ��́A��Ȃ��̂����B

�@�@�������̂悢�Ƃ�������t���A���M�����B

�@�@���݂�Ȓ��ǂ��w�K������V�肷��B

���ΘJ���d�ڕW�Ɍ������ēw�͂���ԓx�̈琬

�W�����₨��`���ȂǁA���̏�Ŏ����ɂł��邱�Ƃ������Đi��Ŏ��H���悤�Ƃ�����A�ڕW�������ēw�͂��悤�Ƃ����肷��ӗ~���������q�ǂ��B

�u�ΘJ���d�ڕW�Ɍ������ēw�͂���ԓx�̈琬�v�ɂ��ẮA�W�c��Љ�̂��߂ɓ����Ă���l�̑��݂𗝉����A���ӂ̋C���������߂�ƂƂ��ɁA�����̖����ɂ��čl���A�����̔\�͂����ĐϋɓI�Ɏd��������ӎ���ԓx����Ă邱�Ƃ�ڕW�Ƃ������B�w�N���i�ނɂ�Ď��삪�L����A�s���͈͂��L���Ȃ邱�Ƃ���A�ڂ���l�������邱�Ƃ��\�z�����B���ʂ��������A�������E���p�����p�\�͂�A���������f����\�͂�ӎv����\�͂����߂���B

�@�@�������̐������x���Ă���l�Ɋ��ӂ���B�@

�@�@���F�B�̋C������l���𗝉����悤�Ƃ���B

�@�@���F�B�Ƌ��͂��Ċw�K�⊈���Ɏ��g�ށB

�@�@���������Ƃ̊y������������B

�@�@�����Ă͂����Ȃ����Ƃ������莩������B

�@�@�����������킵����������I������B

�@�@�������̖����̕K�v���𗝉����A�ӔC�������Ė������ʂ������Ƃ���B

�@�@�������ɂ����ĉۑ�⍢���������ʂɂ����āA�������@���H�v���ĉ������悤�Ƃ���B

�@�@���v�����̋C�����������A����̗���ɗ����čl���s�����悤�Ƃ���B

�@�@�������̎v����l�����A��ɉ������ԓx�œK�ɓ`���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�� �K�͈ӎ��������A�Љ�ɂ����郋�[���⑊��Ƃ̖����ȂǐM�������s�����Ƃ낤�Ƃ���B

�@�@���Љ���ɂ͂��낢��Ȗ��������邱�Ƃ₻�̑����������B

�@�@�������̂��Ƃ��l��������������B

�@�@���Љ�Ǝ��Ȃ̂�����肩�玩���̓����ɋC�t���A�����炵���������⓲��鐶�����ɂ� ���čl����B

�@�@������ڕW�Ɍ������Ă�����߂��ɓw�͂��邱�Ƃ̑����������B

------------------------------------------------------------------

���w�Z�ɂ�����L�����A����

------------------------------------------------------------------

�@���w�Z�ɂ����ăL�����A����𗝉����A�i�߂Ă������߂ɂ́A���w�Z�ɂ�����L�����A����̎��H������ɂ����߁A�������k�̒����I�ȃL�����A���B���x������ϓ_�ɗ����āA�v��I�E�g�D�I�Ɏ��{���邱�Ƃ��ł���悤�A�e�w�Z���A�g��}��A����ے��̕Ґ��݂̍�����������Ă����K�v������B

�u�i�H�̒T���E�I���ɂ������Ռ`���̎����v�̏��w�������[���������A���w���ɂƂ��Ė]�܂����L�����A��������H���Ă������߂ɂ́A�u�����I�T���Ǝb��I�I���̎����v�Ƃ��Ă̒��w�Z�i�K�ł̎��H�̕�������c�����Ă������Ƃ��]�܂����B

�����w�Z�E���w�Z�E�����w�Z�ɂ�����L�����A���B

���w�Z

�i�H�̒T���E�I���ɂ������Ռ`��

�@�@�E���ȋy�ё��҂ւ̐ϋɓI�S�̌`���E���W

�@�@�E�g�̂܂��̎d������ւ̊S�E�ӗ~�̌���

�@�@�E�����]�A����鎩�ȃC���[�W�̊l��

�@�@�E�ΘJ���d�ڕW�Ɍ������ēw�͂���ԓx�̌`��

���w�Z

�����I�T���Ǝb��I�I���̎���

�@�@�E�m��I���ȗ����Ǝ��ȗL�p���̊l��

�@�@�E�����E�S���Ɋ�Â��ΘJ�ρA�E�Ɗς̌`��

�@�@�E�i�H�v��̗��ĂƎb��I�I��

�@�@�E��������i�H�Ɋւ��錻���I�T��

�����w�Z

�����I�T���E���s�ƎЉ�I�ڍs�����̎���

�@�@�E���ȗ����̐[���Ǝ��Ȏ�e

�@�@�E�I����Ƃ��Ă̋ΘJ�ρA�E�Ɗς̊m��

�@�@�E�����v�̗��ĂƎЉ�I�ڍs�̏���

�@�@�E�i�H�̌����ᖡ�Ǝ��s�I�Q��

.�������̊w�K�̕]��

�@�L�����A����̎��_����]���̎��_��z��������ݒ肵�A�]�����Ă������Ƃɂ��A�e���ȓ��̖{���̖ڕW�����悭�L���ɒB�����Ă������Ƃ��d�v�ɂȂ�B

�@�@�E�L�����A����̖ڎw���ڕW���A��̓I�Ŗ��m�ł��邱��

�@�@�E�ڕW���e�w�Z�⎙���̎��Ԃɉ����āA���s�\�ȓ��e�ł��邱��

�@�@�E�������L�����A����̈Ӌ`�Ǝ��H�ւ̌v��A���@�����\�������ł��Ă��邱��

�@�@�E���犈���̎��s�ɍۂ��A�����ɂǂ̂悤�ȕω�����ʂ����҂���邩�����A��̓I�Ɏ�����Ă��邱��

�@�@�E�]�����@�����K�Ɏ�����Ă��邱��

�@�@�E�������A�]���̖ړI�A���@���ɂ��ė������A�K�ɕ]���ł���\�͂�L���邱��

�@�@�E�L�����A����̐��i�̐����m������Ă��邱�ƂȂ�

���]���̕��@

�@�M�������]���̕��@�ł��邱�ƁA�܂��A���l�ȕ]���̕��@��K�ɑg�ݍ��킹�����̂ł��邱�ƁA�����āA�w�K�̉ߒ���]��������@�ł��邱�Ƃ��d�v�ł���B

�@�]���̕��@�Ƃ��ẮA�����̊w�K��]�����鋳�t�̓K�Ȕ��f�Ɋ�Â����]���Ƃ��Ď��{���邱�Ƃ��K�v�ł���A�������f�ł͂Ȃ��A�����悻�ǂ̋��t�������悤�ɔ��f�ł���]�����@��]����������߂���B�Ⴆ�A���炩���ߎw�����鋳�t�Ԃɂ����Ď��Ƃ̖ڕW�ɏ]�����]���̎��_���m�F���Ă����A����Ɋ�Â��Ď����̊w�K��]�����邱�ƂȂǂ��l������B

�@���l�ȕ]���̕��@�Ƃ��ẮA�����̔��\��b�����̗l�q�A�w�K�⊈���̏Ȃǂ̊ώ@�ɂ��]���A�����̃��|�[�g�A���[�N�V�[�g�A�m�[�g�A�앶�A�G�Ȃǂ̐��앨�ɂ��]���A�����̊w�K�����̉ߒ���ʂȂǂ̋L�^���i���v��I�ɏW�ς����|�[�g�t�H���I�A�]���J�[�h�Ȃǂɂ�鎙���̎��ȕ]���⑊�ݕ]���A���t��n��̐l�X���̋L�^�ɂ�鑼�ҕ]��������B�܂��A�����̎��ƕ]�����ڂ�ݒ肵�]������]���ړx�@�A���t�Ǝ����̔������e���L�q���镶�͋L�q�@�A�^����f���ɂ��L�^�@�Ȃǂ̕]���̕��@������B�Ȃ��A�����̑��l�ȕ]���́A�K�ɑg�ݍ��킹�ĕ]�����邱�Ƃ��l������B�܂��A���̍ہA���t�Ԃ⋳�t�Ǝ����̊Ԃŕ]���Ɋւ��鎋�_�����L���Ă������Ƃ��l������B

�@�����āA�w�K�̉ߒ���]��������@�Ƃ��ẮA��L�̑��l�ȕ]�����@���A�w�K�����̎��O�ł̎����̏�����Ԃ̔c���Ɖ��P�A�w�K�����̉ߒ��ł̎����̏�Ԃ̔c���Ɖ��P�A�w�K�����̏I���ł̎����̏�Ԃ̔c���Ɖ��P�Ƃ����A�L�����A����̊e�ߒ��Ɍv��I�Ɉʒu�t�����钆�ŁA���̂��ꂼ��̉ߒ���ʂ��Ď����̊w�K�̔c���������K�Ȏw���ɏ\���𗧂Ă���悤�ɕ]�����邱�Ƃ��̗v�ł���B

�@�܂��A�L�����A����ł́A���̎����̓��Ɍl�Ƃ��Ă͂����܂�Ă���悢�_��i���̏Ȃǂ�ϋɓI�ɕ]������l���]����A�����ʂ��Ď������g�������̂悢�_��i���̏ȂǂɋC�t���悤�ɂ��邱�Ƃ���ł���B

�@���̂悤�ȃL�����A����ɂ����鎙���̊w�K�̕]���̕��@�́A�����̓����鎑����\�͂�I�m�ɑ����A����߁A���A��������悭�͂����ދ��t�̊w�K�w���ɒ��ړI�ɖ𗧂]���̕��@�Ƃ��ď�Ɉӎ����邱�Ƃ��d�v�ł���B

�����Ɖ��P�����s���_�@�ƂȂ�ׂ�����

�@�L�����A����ɂ����鋳�犈���̉��P���s���ɓ������ẮA��ɏq�ׂ��悤�ɁA���悭�������͂��������Ƃ��邠�����������������ƁA�������ɂ��������̊w�K�������Ӗ��t����[�����J�Ȍ�������ɐS�|���邱�Ƃ͏d�v�ł���B�܂��A���̂������������������ƒ��J�Ȍ����ɂ��ẮA�L�����A����Ŋw�K�w�����������t���݂ɁA���邢�͊w�K�w���ɋ��͂��Ă��ꂽ�n��̐l�X�ȂǂƂƂ��Ɍ�荇�����Ƃ��A���犈���̉��P�ɂ͋ɂ߂ďd�v�ł���B

--------------------------------------------------------------

�u�l�ԗ́v�@���t�{�E�l�ԗ͐헪������

--------------------------------------------------------------

�i�l�ԗ͐헪��������x����15�N�S���j

�u�A�E��b�\�́v�@�����J���ȁi�u��N�҂̏A�E�\�͂Ɋւ�����Ԓ����v���ʁ@����16�N�P���j�@

�u�Љ�l��b�́v�@�o�ώY�ƏȁE�Љ�l��b�͂Ɋւ��錤����i�w�Љ�l��b�͂Ɋւ��錤����\���ԂƂ�܂Ƃ߁\�x����18�N�P���j�@

�u�w�m�́v�@��������R�c��i�u�w�m�ے�����̍\�z�Ɍ����āi���\�j�v����20�N12���j

--------------------------------------------------------------

�o�ώY�Əȁu�Љ�l��b�́v

--------------------------------------------------------------

�@����18�N�A�o�ώY�ƏȂ́u�E���n��Љ�ő��l�Ȑl�X�Ǝd�������Ă������߂ɕK�v�Ȋ�b�I�ȗ́v���R�̔\�͂�12�̔\�͗v�f���琬��u�Љ�l��b�́v�Ƃ��č\�z���A��w������Ώۂɂ��̈琬���i�{���W�J�����B

�Љ�l��b�͂��\������\�͂Ɣ\�͗v�f�\��

�u�O�ɓ��ݏo���́v�i�A�N�V�����j�`����O�ɓ��ݏo���A���s���Ă��S�苭�����g�ޗ́`

�\�͗v�f

�@�@��̐��F �@�@�@�@ �����ɐi��Ŏ��g�ޗ�

�@�@���������́F �@�@���l�ɓ��������������ޗ�

�@�@���s�́F �@�@�@�@ �ړI��ݒ肵�m���ɍs�������

�l�������́i�V���L���O�j�`�^��������A�l�������́`

�@�@�ۑ蔭���́F �@����͂��ړI��ۑ�𖾂炩�ɂ����

�@�@�v��́F�@�@�@�@ �ۑ�̉����Ɍ������v���Z�X�𖾂炩�ɂ����������

�@�@�n���́F �@�@�@�@�V�������l�ݏo����

�`�[���œ����́i�`�[�����[�N�j�`���l�Ȑl�ƂƂ��ɁA�ڕW�Ɍ����ċ��͂���́`

�@�@���M�́F �@�@�@�@�����̈ӌ����킩��₷���`�����

�@�@�X���́F �@�@�@�@����̈ӌ��J�ɒ�����

�@�@�_��F �@�@�@�@�ӌ��̈Ⴂ�◧��̈Ⴂ�𗝉������

�@�@��c���́F �@�����Ǝ��͂̐l�X�╨���Ƃ̊W���𗝉������

�@�@�K�����F�@�@ �@�@�Љ�̃��[����l�Ƃ̖�����

�@�@�X�g���X�R���g���[���́F�@�X�g���X�̔������ɑΉ������

--------------------------------------------------------------

.�����J���ȁu�A�E��b�\�́v

--------------------------------------------------------------

�@�����J���Ȃ́A��N�҂Ɗ�Ƃ̊ԂŏA�E�ɕK�v�Ȋ�b�\�͂ɂ��Ă̋��ʔF�����K�v�ł���Ƃ̗��ꂩ��A����16�N�x�ɁA�����E�c�Ƃ̐E��ɂ��Ċ�Ƃ���N�҂ɋ��߂Ă���u�A�E��b�\�́v������B

�A�E��b�\�͂��\������\��

�@�@�R�~���j�P�[�V�����\�́@ �ӎv�a�ʁA�������A���ȕ\����

�@�@�E�Ɛl�ӎ� �@�@�@�@�@�@�@ �ӔC���A��̐��A����S�E�T���S�i�ۑ蔭���́j�A�E�ƈӎ��E�ΘJ��

�@�@��b�w�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǂݏ����A�v�Z�E���w�I�v�l�A�Љ�l�펯

�@�@�r�W�l�X�}�i�[ �@�@�@�@�@ ��{�I�ȃ}�i�[

�@�@���i�擾 �@�@ �@�@�@�@�@�@���Z�p�W�A�o���E�����W�A��w�W

�� �c�����̋��炩�獂������܂ő̌n�I�ɃL�����A�����i�߂邱�ƁB���̒��S�Ƃ��āA��b�I�E�ėp�I�\�͂��m���Ɉ琬����ƂƂ��ɁA�Љ�E�E�ƂƂ̊֘A���d�����A���H�I�E�̌��I�Ȋ������[�����邱�ƁB

�� �w�Z�́A���U�ɂ킽��Љ�l�E�E�Ɛl�Ƃ��ẴL�����A�`�����x�����Ă����@�\��

�[����}�邱�ƁB�i��P�͖`�����@�T�v�j

�@

�Ƃ肠�����A�����܂ŁB